mellow 白一色に統一されたラボの中は、どこに目をやってもホコリや汚れの一つ、その存在を決して許さないとばかりに清潔な衛生環境が維持されている。時間ごとに通路や室内を巡回する掃除用のロボット達が、毎日せっせと清掃活動に勤しんでいるおかげであろう。無遠慮に廊下に捨てられた煙草の吸い殻や、気付かぬ内に抜け落ちる人毛、部屋の端に溜まる塵芥などなど。センサーに引っかかったあらゆる汚れを、残さず球体のロボットが中へと吸い込んでいくのを通りすがりに見たことがある。

それからふと自分の後ろをコロコロとついてくるのを振り返りながら、もしや煙草を捨てた所を見られていたのだろうか、なんて思ったりもして。サンダルの裏にへばりついていた吸い殻をつまみ上げ、ロボットに向かって放り投げた。

*

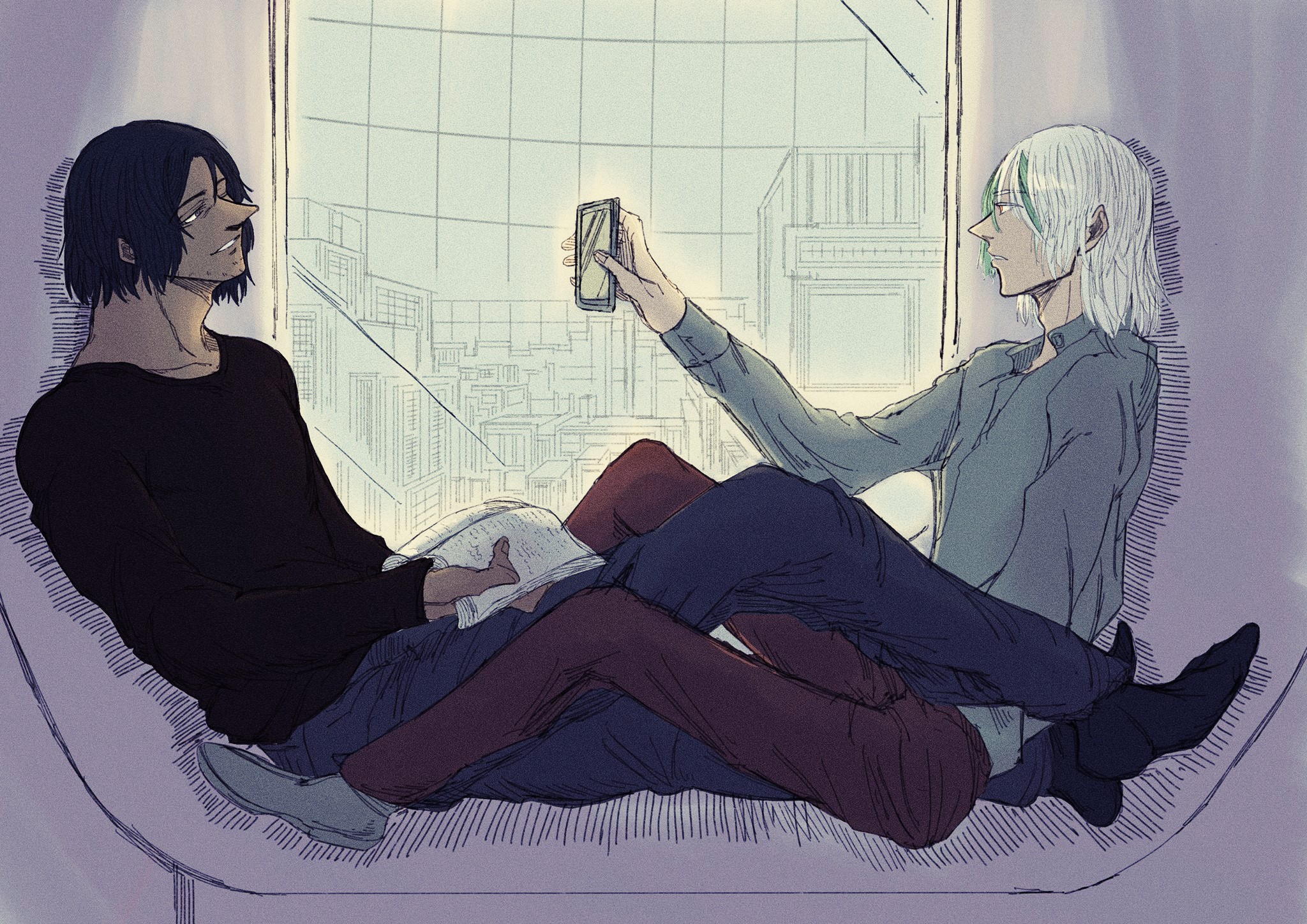

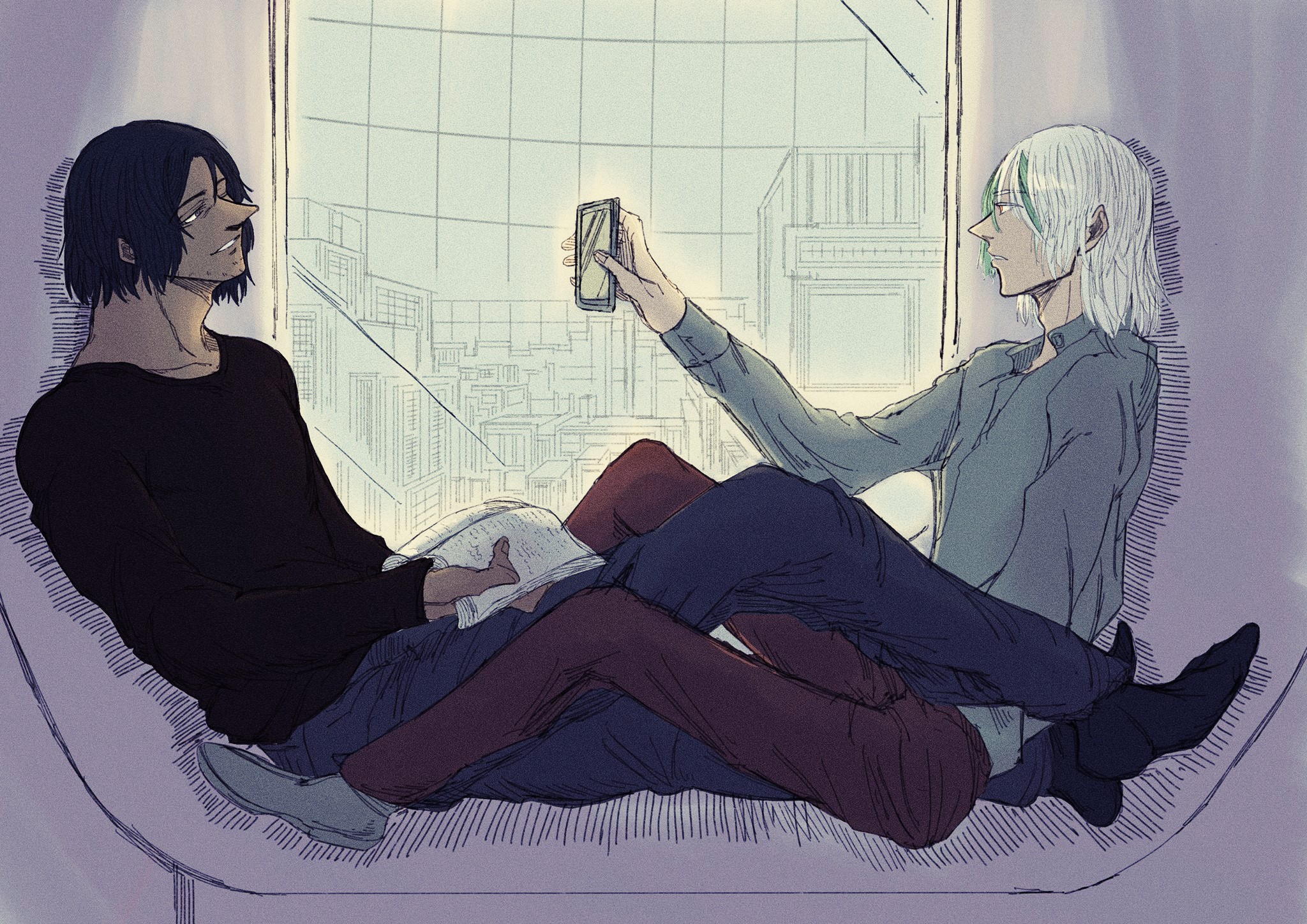

大きな窓枠に大男が二人、窮屈そうに身を寄せあって座っていた。黒髪のくたびれた様子で本を読んでいる大男はヴァイアスで、スマートフォンを操作している白髪の大男はリウビアという。

ヴァイアスはリウビアの部屋にいた。これからずっと、彼の部屋で暮らすのだ。

甘えん坊な猫のようにして、スマートフォンを弄っていたリウビアの傍に来たのは彼だった。ブックカバーを被せた本を一冊携え、黒い風をまとって軽やかに窓枠に足をかけ、それからどっかりと腰を下ろす。向かいに座って機嫌良く笑ってみせた男を一瞥した後、リウビアの視線はまたこじんまりとした画面に向き直る。相も変わらずの無表情を、ヴァイアスは特に気にする事もなく本を読み始めた。心地好い沈黙の中で、時折とりとめのない話を交えながら。

「お前に似ている」

先の話を聞いて少ししてから、スマートフォンを見つめたまま唐突にリウビアがそう言ったので、向かい合わせに座っていたヴァイアスは小首を傾げた。それまで本のページを捲っていた指がス、と止まる。

「どこが」

「人の後ろをついてくる所だ」

「はは」

違いねえや。

愛想笑いもそこそこにして、ヴァイアスの視線はリウビアを逸れ、再び本の文字を追い始める。灰色の目が左から右へ、段を下げてまた左から右へ、ゆっくりと言葉を辿っていく。リウビアもリウビアで汗で蒸れ始めた手袋を取り払うと、それまで見ていたラボ内の掃除ロボットの制御画面からホームへと画面を切り替えた。壁紙には色の白い骨張った右手と浅黒く大きな左手が絡み合うようにしてテーブルの上に添えられており、そのどちらもの薬指に、指輪を模したタトゥーが彫られていた。ホーム画面の画像と自身の薬指、それからヴァイアスの薬指とを順繰りに見比べる。二人の両手の薬指に、同じ形のタトゥーが刻まれていた。

侍騎士アマド

侍騎士アマド

「何調べてる?」

何とはなしに話し掛けてきたヴァイアスへ、努めて平静を装いながらホーム画面に映る写真を見せる。「浮かれすぎだ」と笑われるか、いつもの調子で軽く揶揄されるかと心の中で身構えはしたが、ヴァイアスは垂れ目気味の優しげな

眼を大きく開いてから、おもむろに自身のポケットから取り出したスマートフォンを同じようにリウビアの眼前へ突き出した。

「なんかさ」

ヴァイアスのホーム画面の壁紙も、同じものだった。二人の指を絡めて撮影した、記念の一枚。続けて何かを言いたげにして、栞代わりに人差し指を挟み込み、本をそっと閉ざした。灰色の目が狼狽えがちに橙色の目を見つめる。褐色の肌にはほんのりと赤みが差していた。

「あぁ」

「俺達浮かれすぎじゃねえかな? もうお互い良い歳なんだぜ」

「浮かれているとは思う。俺もそう思う」

ぎこちない動作で二人はスマートフォンを手元に戻す。でも、とリウビアが続けた。

「他に壁紙にしたい画像がないんだ」

言葉を遮るようにして控えめな咳払いが一つ。ヴァイアスは鼻を擦りながら俯いてしまった。

「お前は?」

「ああ、うん。俺もそう」

不意に、真っ直ぐに伸ばしていたリウビアの脚にずっしりとした重みがかかる。長い脚をしどけなく絡ませながら、ヴァイアスは小さく、

「すきだ」と囁いた。

靴下に包んだ足先が器用にリウビアの腰回りを撫で擦っていく。甘えているのかその気でいるのか些か判断しかねたものの、骨盤の辺りを挟み込むように両足を添えられたので、窓枠から放り出されそうになっていた右足を抱えるようにして引き寄せ、脚の上に乗せ直した。膝小僧に人差し指と中指を添えて、そのまま足先までを悪戯になぞっていく。ヴァイアスがむずがゆそうに吐息をこぼすのを認めてリウビアも唇を開いた。

「俺も好きだ。伝えられてよかった」

元より伝える事を諦めていた好意の表明。告白をするということ。

リウビアが今の今までに自分の気持ちを伝えなかったのには沢山の理由と事情が彼の背景にあるからだが、結局の所は勇気を出せず、踏ん切りをつけられなかった事にあるのだと振り返る。心の中にあった燻りの一つが最も幸福な形で報われた今、未だに解決に至らない問題を一つ一つ、片づけていかなくては。リウビアは胸元のネームプレートに一瞬、視線を向けた。

Lluviaは、彼の本名ではないから。

ヴァイアスは今まさに、常にどこか陰りのある表情を見せるリウビアが、意を決して自身に告白をしてくれた日の事を思い出していた。挙げればキリがないと溢した、隠し事についても。当人に自覚があるのかないのかはよしとして、本来はきっと、素直な人だったのだろう。秘密にしておきたい事柄に触れられるとあからさまに目を逸らしたり忙しなく手指を弄り始めるものだから、ヴァイアスが自分の直感をまるまる信じるのであれば、彼が常に何かしらの秘密を抱えているのは最初から分かりきっていた事だった。人間、信用を得たくば無闇に嘘をつくものではないと言われていはするが、嘘の一つ、いや十、もしくはそれ以上の嘘をついたとして、内容や状況によっては致し方ない事もあるのではないかとヴァイアスは考えている。

汚職や浮気の類いなどは言語道断であるが。

自戒の意を込めて、浮気の方を頭の中で反芻する。

(これが嘘じゃなきゃ何だっていいんだ。お前がどんな奴で、どんな人生を歩いて来たとしても)

両手の薬指にタトゥーを刻みたいと提案したのはリウビアだった。間髪を入れずに二つ返事で承諾した。これでもう、指か腕をまるごと切り落とされない限りは、二人の繋がりの証がこの身に残る事になる。見知らぬ世界の友人に話したら何て言われるだろう。また会えれば嬉しいものだが。慈しむように、左手の薬指に唇を寄せる。真向かいでヴァイアスを真似て、リウビアも自身の薬指に口付けを落とした。

「……よくこんな恥ずかしい事が出来るな」

唇を乱雑に拭いながら手袋を嵌め直す。左右が反対になっていた。

「ばぁーか」

*

ヴァイアスがリウビアに隠している事は何もない。強いて言うならば、記憶が判然としない為に話せないでいる過去の思い出、そのくらいだ。

それでも不思議な事に、リウビアと共に行動をするようになってからはさながら霧が晴れていくように意識や件の記憶が明瞭になり始めており、追憶による苦しみに苛まれる頻度も劇的なまでに減少している。明確な理由がハッキリするまでは油断すべきでないとするリウビアに同意はしつつ、言葉には言い表せないが、キズの痛みが和らいだのは彼の存在が関係しているとヴァイアスは確信していた。

すきだったのだ。はじめてあったときから、だれよりそばにいたくてたまらなかったのだ。

一目惚れだったのだろうか。

ヴァイアスの記憶の中にはどこにもこうした青臭く熱っぽい恋慕の思い出など見当たらなかったので、初めて身を焦がす熱情に翻弄されながらも、必死にリウビアとの繋がりを得ようと奔走していたような気がする。結果として長い長い時間が経ってしまったものの、今は望んでやまなかったものがヴァイアスの元にある。満たされた気持ちに瞼を閉ざした。

今日は二人で、何をして過ごそう。

侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

Link

Message

Mute

侍騎士アマド

Link

Message

Mute

ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド 侍騎士アマド

侍騎士アマド