現パロしょたなかくんまとめ②たなかくんと金縛り

先生と新兵衛の家に年末から転がり込み、連日こたつで飲んだくれ、あまつさえ新兵衛のベッドを奪っていた以蔵が──寝床を追われて以来、新兵衛は毎晩先生のベッドで寝かせてもらえたので、それはそれで嫌ではなかったのだが──やっと出て行くと言い出した。それだけでもうれしいのに、お祝いに今夜は焼肉に行こうとなったものだから、新兵衛はこの上なく幸せだった。

素寒貧の以蔵でも借りられる安い家がやっと見つかったのかと思いきや、どうもそうではないらしい。なんでも、一か月しか住めないものの、住んでいるだけで逆にお金がもらえるという。そんなうまい話があるものだろうか。家に限らず、何かを借りるなら、借りた側がお礼を言うなりお金を払うなりするものではないのか。新兵衛の怪訝な顔を見て、以蔵は得意げに鼻を鳴らした。

「事故物件ちゅうヤツじゃ」

「……?」

「先月その部屋で人死にが出たがよ。そがなのは次の借り手に伝えにゃならんと法律で決まっちゅうらしいが、伝えたんじゃ気味悪がって借り手がつかん。そこでこのわしが一か月住んじゃると、次の借り手はなんちゃあ知らんまま借りれるちゅうわけじゃ! わしゃ霊感も何もないきのう」

ぺらぺらと以蔵がしゃべった内容は、詐欺の片棒を担いでいるように聞こえなくもなかったが、もとより新兵衛は害獣のモラルにあまり期待していなかったし、少し難しい話だったのでスルーした。それよりも、最後の一言が気になった。

「れいかん……」

オバケだとか幽霊だとか、そういうものは実際には存在しないのだということを新兵衛は知っている。もともとは子供を怖がらせて楽しむ以蔵のような人間が考え出した作り話であって、子供は信じていても大人にとってはオバケなんていないというのが常識なのだと思っていた。サンタクロースみたいに。

しかし以蔵の口ぶりは、まるでその霊感とやらがあれば本当に幽霊に襲われるとでも言いたげな、常識に反するものだった。また新兵衛をからかおうとしているのだろうか。それにしては自然すぎるが──

「そがな部屋は、霊感ある人やと何ぞ見えたり金縛りにあったりするらしいき。金縛り、知っちゅうか? 夜中に目が覚めたら自分の体が凍りついたみたいに指一本動かせんで、息苦しい思うたら胸の上に死んだはずの男が血だるまで……」

「以蔵、その辺にしておけ」

低く押し殺したおどろおどろしい声色を、先生の淡々とした声がすっぱり切った。夕方の、暗くなっていることに気づかず過ごしていた部屋に、ぱっと電気がついたときみたいだった。我に返った新兵衛は、いつのまにか空になっていた口の中に慌ててカルビとライスを詰め込み、もしゃもしゃと咀嚼した。首の後ろで結んでもらった紙エプロンがかさかさ鳴った。せっかくの焼肉の日に、なんて話をするのだ、こいつは。別に全然、怖くなんてなかったけれど。

「寝小便たれんなら泊まりに来てもえいぞ」

「誰が行くか」

足を蹴ってやりたかったが、テーブルの下に七輪の機械があって届かなかった。タレの小皿に、先生が焼けた肉をどんどん入れてくる。トランプでも配るみたいに、以蔵の皿と交互に。まあいいか、と次の肉を頬張りながら新兵衛はそっと矛を納めた。もうすぐこいつが出て行く、毎日こいつの相手をしなくてすむ、それだけで良い。肉はうまいし。

「まだ食べるだろう? どれにしようか」

先生の広げたメニューを覗くことで、新兵衛は以蔵を視界から消し去った。

◆

以蔵のいなくなった部屋はすっきりとして、気分が良い。シーツも枕カバーも洗濯してもらったから臭くない。久しぶりに転がった自分のベッドは、なんだか少し小さくなったように感じられた。ここのところずっと先生の部屋の大きいベッドで寝ていたせいだろう。目が覚める頃には先生が隣に寝ているのだけれど、新兵衛が床に就く八時過ぎには先生はまだ起きているから、広すぎるベッドに毎晩一人でもぐりこんでいたのだ。

よその道場へ出稽古に連れて行ってもらって、知らない奴とたくさん稽古をして練習試合までやったせいか、くたくたですぐに眠れそうだった。帰りの車でもおにぎりを食べながら寝てしまったのに、まだ眠い。ひつじの数をかぞえるどころか、目を瞑るか瞑らないかのうちに、新兵衛はずぶずぶと生温かい眠りの底なし沼に飲み込まれていった。

どれくらい時間が経っただろう。新兵衛は不意に底なし沼から引きずり上げられた。ぱちんとしゃぼん玉のはぜるように、薄い眠りの膜が一瞬で割れて消えてしまったみたいな、奇妙な目覚めだった。まだ朝ではないということだけは空気の感じからわかった。

足がひどく冷えている気がした。掛け布団を蹴ってしまったらしい。しかし、一人で寝ていれば掛け布団が剥がれることなんて日常茶飯事だが、それでもこれまで一度も、こんなに足が冷えたことはなかったのに。寝相が悪くてベッドから落ちたことも何度かあるが、そのときだって朝まで目を覚まさずそのまま床で寝ていたのに。なんで今日に限って目が覚めたのだろう。不思議に思いながら、新兵衛は布団を掛け直そうとした。

しかし────。

体が言うことを聞かない。手も足も、体の全部が粘土でできているみたいに重くて、指一本どころか目も開けられない。目は見えないけれど耳は聞こえて、はあ、はあ、という自分の息の音がする。体が動かなくても呼吸だけは正常にできているらしい。もう一度、思いきり力を入れてみても、体はやっぱりぴくりとも動かない。混乱しながら新兵衛は、焼肉屋で聞いた話を思い出していた。

これがきっと、金縛りというやつだ。でもなんで、ここは、以蔵の言うような事故物件とかじゃないはずなのに────。

「……?」

ず、ずず、と何かを引きずるような音が聞こえた。廊下からだろうか。新兵衛は先生の足音が聞き分けられる。絶対に先生じゃない。先生じゃない何かが、家の中にいる。何かがこっちに近づいてくる。

かすかな音を立てて部屋のドアが開いた。外の空気がどろりと流れ込み、ベッドの上まで届いた。変に生臭い、じっとり湿った空気だった。相変わらず体は動かなくて、そっちを見ることもできない。ただ音と空気だけが侵入者の存在を新兵衛に伝えていた。そしてそいつは、またずるりずるりと音を立てて新兵衛の寝ているベッドへとにじり寄り始めたのだ。

心臓がばくばくと鳴っていた。いやだ。くるな。こっちにくるな。跳ね起きて距離を取りたいのに、戸口に立てかけてあるはずの竹刀を掴んで逃げたいのに、そうでなければせめて布団をかぶって隠れてしまいたいのに、何もできない。ずず、ずずず。天井に頭の届きそうな、化け物じみた体格の大男だった。目は開かないままなのに、感覚が研ぎ澄まされて、近づいてくるもののかたちがわかる。見たくないのに見える。大男の顔には鬼のような鋭い牙がむき出しになっている。大きな目玉が爛々と、赤い月のように光っている。自分のと違う、太くて長い息の音がする。道場みたいな汗のにおいと、もうひとつ────これはきっと、血のにおいだ。

大男はベッドの真横まで来ると、引きずっていた何かを脇へ放り捨てた。ぐしゃっと崩れ落ちた何かは多分ヒトだった。刃渡りだけで新兵衛の身の丈ほどもありそうな大きな刀、竹刀でも木刀でもない本物の刀が、ぬらりと頭上に掲げられた。絶対に天井に突き刺さるはずなのに、天井はそこにないみたいだった。ぎらぎら光る鬼の目玉が新兵衛を見た。

『天誅』

耳のすぐそばで低い低い声が呟いたのを、確かに聞いた。その瞬間ばちんと、どんなに苦労しても開かなかった目が、急に開いた。

天井はそこにちゃんとあった。穴も空いていなかった。大男は影も形もなかった。ただはあはあと打ち込み稽古の後のような自分の呼吸だけが聞こえていた。体は重たく、だるかったけれど、正常に動いた。部屋の中を見回し、何も変わったことのないのを確認する。ベッドをそろりと下りて、毛布を頭から羽織り、戸口の竹刀を掴んで新兵衛は小走りに部屋を出た。

先生の部屋からも光は漏れていなかった。ノックをしようとしたけれど、左手は竹刀、右手は毛布で塞がっていた。先生、と呼びかけた声はかさかさに掠れていた。

どうぞと返る声を聞き終わるより先にドアを開けて転がり込む。早く戸を閉めたいのに閉まらなくて、見るとかぶって引きずってきた毛布が挟まっていた。慌てて毛布をひっぱりこんでロックをかける。

薄暗い部屋の中は、ベッドサイドの読書灯だけでぼんやりと照らされていた。先生は突然の訪問者の様子に面食らったようだったが、読みかけの本を閉じてサイドテーブルに置くと、半身を起こして新兵衛を呼んだ。

「珍しいな。眠れなかった?」

それともこっちのベッドが好きになっちゃったかと微笑まれ、新兵衛は何と答えていいかわからなくなった。眠れなかったわけではないし、ベッド自体に好きも嫌いもない。ただ先生の声が、いつもと同じに落ち着いていて、先生の部屋は昨夜までと同じに先生のにおいがしていて、新兵衛にとってはそれが全てで、でもそれをうまく言葉にできず、ずるずるとベッドサイドに近づくことしかできなかった。

「今日もここで寝る?」

伸びてきた手が前髪をくぐって額を触り、おそらく熱のないのを確かめて頬に移り、指の先で耳たぶをふにふにした。縮み上がっていた心臓が、じんわりとほぐれていくような感じがした。ここで寝ていいのだ。以蔵がいなくても一緒に寝ていいのだ。闇雲に飛び出してきただけで、そこまで考えていたわけではなかったが、許されるならそれに越したことはない。耳を触る指の邪魔をしないよう、できるだけ小さく頷いた。

「……幽霊って、……本当は、いるんですか」

詰めてもらったベッドにごそごそもぐりこむと、シーツに先生の体温が移っていて、あたたかで気持ちがよかった。とろとろとした温もりに包まれていると瞬きひとつごとに世界の輪郭がぼやけて、瞼はあっという間に重さを増していった。眠りに吸い込まれる寸前、限界まで緩んだ新兵衛の意識からぽとりと転がり出たのが、ずっと抱えていた、さっき見たものについての疑問であった。

「私は会ったことがないが、居ないとも居るとも証明されていないからなあ……しかしまあ、『見た』という話の大半は脳の誤作動や勘違いで説明がつくとも言われているな」

「勘違い……」

「たとえば、以蔵の言っていた金縛りというのもそうだ。睡眠が不規則だったり疲れていたりすると、眠りの前後、体も脳もほとんど眠っているのに、脳の一部だけが眠り損なって起きている、という状態になってしまうことがある。そうすると、自分では起きているつもりなのに体は眠り込んでいて全く動かせないし、現実世界を見ているつもりなのにそこへ夢が混ざってくる。体が動かないというのは生き物にとって身の危険を感じる怖いことだから、見るのも怖い夢になりやすいんだろう。そこで幽霊らしきものを見たなら、幽霊のせいで金縛りに遭ったと考えてしまうのも当然ではある」

うとうとし始めた頭では、先生の言っていることを半分も理解できていないような気がした。金縛りは幽霊のせいではなくて、夢に近い何かなのだということだけは何となくわかった。言われてみれば確かに、新兵衛の見た大男は、化け物じみてはいたものの幽霊っぽくはなかったのだ。足もあったし、汗のにおいもした。なんでそんな大男の夢を見たのかは、よくわからないままだったけれど。

「幽霊が居ても居なくても、いつでも好きなだけここで寝たらいい」

ぎりぎりのところで開いていた瞼を、あたたかな手のひらで下へ下へ撫でられて、ついにぴったり閉じられてしまった。

ひどく都合のいい言葉をかけてもらったような気がするけれど、夢かもしれない。だって新兵衛はもう、とろとろに溶けて形もなく眠り込んでしまっているのだから。

たなかくんとお花見

今年の桜は早く咲いたらしい。二か月前から決まっていた剣友会の花見の日には満開を少し過ぎていて、もう地面に花びらがたくさん落ちていた。それでもまだ、頭の上にもたくさんの花が咲いていて、風が吹かなくてもはらはらと雪のように舞い散っていた。

広々としたブルーシートの上に並んだごちそうは、誰かの家で作られたと思しき唐揚げやらおいなりさんやらポテトサラダの山も、どこからか買われてきたらしき寿司のパックや焼き鳥の包みもあって、稽古あがりで腹ぺこの新兵衛には大変な目の毒だった。いただきますの代わりに乾杯をすると聞いていたから、カルピスを注がれたプラカップを手にじっと待った。

新兵衛が指一本触れずに待っている間にも、ごろごろと不揃いな唐揚げのころもに、きつね色をしたおいなりさんのおあげに、つまみ食いをするみたいにひらりひらりと花びらが忍び落ちてきた。うらやましくて、腹がくうくう何度も鳴って、何度も唾を飲み込んだ。ようやく乾杯の号令が響いて、こんがりと焼き目のついたウインナーに夢中でフォークを突き刺し口に詰め込むともう、舌の上に肉汁と塩気がじゅわじゅわ溢れてがっつくことしか考えられなくなっていた。

腹が人心地ついてから、広場へ出て少し遊んだ。しばらくすると、おういチビども、団子やら来たぞと以蔵の声が聞こえたので、靴取り鬼をやめて皆わらわらと声の方へ走った。先生の行きつけの、少し遠くの和菓子屋の紙袋が三つもあって、上級生らが競うようにそれを受け取って花見のシートへ運んでいく。新兵衛も後を追おうとしたが、上着のフードをむんずと掴まれ、紙袋の最後の一つを握らされた。

「おまんは武市んとこじゃ」

成人部と少年部のシートは、隣り合ってはいるもののゆるやかに輪が分かれていた。大人の話に子供が混じると邪魔になるからかと思っていたが、先生のところに行ってもいいのだろうか。剣友会の花見は今年が初めてで、勝手が掴めない。

「爺らに潰されん前に茶ァ飲まして、こじゃんと甘いもん食わせ。わしがやるより角が立たんきに」

横に座っちゅうだけでも大分ましじゃと試合の前みたいに背を叩かれ、新兵衛はよくわからないまま転がるように駆け出した。

◆

成人部のシートでは先生がほんのり赤い横顔をして、手に持ったプラカップに瓶の酒を注ぎ足されているところだった。

誰かの母親なのだろう女が両手で持って傾けた瓶から、とぷとぷ金色の液体が注がれる。そこからもこもこと白い泡が立って、カップのふちからあふれそうになって、こぼれてしまわないように先生が口をつけて啜る。カップを離れた上唇に少し泡が残った。でも先生はそれに気づきもしないようで、ただ機嫌よさそうににこにこと微笑んでいる。つぶされる、なんていう不穏な感じにはとても見えない。大人たちが談笑するその輪に入っていっていいものか、新兵衛にはよくわからなくなってしまって、少し離れたところで一旦立ち止まった。

「武市君は今も一人なのかね」

耳が少し遠い会長の、道場での話と同じくらい大きながらがら声が聞こえた。えーっと大袈裟に高い声が続いて上がる。半端な位置に突っ立っているのもおかしい気がして、新兵衛は近くにあった太い桜に身を寄せた。

「そうなんですか武市先生。うそぉ、素敵なのに」

「うちの下の子、武市先生のこと好きみたいなんですよ」

「やだあ、ライバルだわ」

母親たちのにぎやかな笑い声が響く。新兵衛の隠れた桜の陰からは、先生の表情は窺えない。花びらが一枚、くるくると回りながら落ちてきて先生の肩にぺたんとついた。

先生が一人、というのはよくわからなかったが、素敵というのは何となくわかる。格好良くて、きらきらして、人として好ましいというようなことだろう。先生は素敵だ。誰から見ても素敵だ。そんなことは当たり前なのに、なぜだか少し、胸がきゅっとなった。

「県警の後輩の娘がな、箱入りなんだがそろそろ……」

「えーっ、お式どっちだろう? どっちも見たい……」

「いっそ両方……」

大人たちのおしゃべりはいつも遠回しで意味が取りにくいが、聞くうちにぼんやりと話の輪郭が見えてきた。どうやらこれは、たぶん、きっと、先生の結婚について話している、ような気がする。

先生が、結婚────? 新兵衛には結婚というものに対するイメージがあまりなかった。自分には当てはまらないが、一般に子供というのは父親と母親と暮らしている場合が多く、そういう家庭では基本的に父親と母親が結婚をしているらしい、という程度の認識だった。結婚をすると、先生は父親になるのだろうか。女と一緒に暮らすのだろうか。結婚するのが当然のことみたいに話しているが、しないと先生に何か、不都合があるのだろうか。先生の背中がひどく遠く感じる。先生が真っ当にしあわせな暮らしをするためには、女が必要なのだろうか。新兵衛がいるだけでは駄目なのか。それとも、新兵衛がいることこそが、駄目なのか────

「何をこそこそしちゅうが、こンの歯抜け坊主は」

後ろから突然がっしりと頭を掴まれ、肩がびくっと跳ねた。以蔵に追いつかれてしまったらしい。喫煙所に寄ってから戻ってきたのか、タバコのにおいがする。

「三色団子に桜饅頭、いちご大福、お待っとうさんでぇーッす」

シートの方に声を張った以蔵が、ほれ行くぞと腕を引く。一歩、二歩と引きずられる。自分は先生のところに行っていいのか。いない方が良いのではないか。頭ばかりがぐるぐるする間に、先生が、尻の後ろに手をついてゆっくり振り返る。

「まんじゅう……?」

少しとろんとした目が新兵衛を捉え、三日月のように細くなる。どんな顔をしていたらいいのかもわからなくてうつむきながら、最後の数歩をじりじり進め、饅頭の入っているはずの紙袋を差し出す。すっと伸びてきた手が紙袋を受け取る──と思ったのだけれど、その手は紙袋を通り越し、新兵衛の手首をぎゅっと掴んだ。

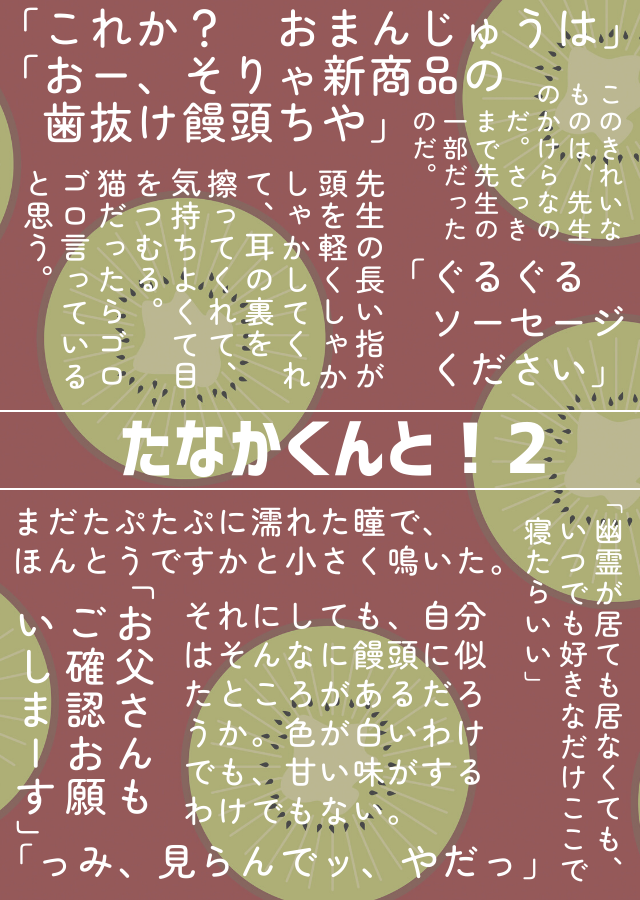

「これか? おまんじゅうは」

「おー、そりゃ新商品の歯抜け饅頭ちや」

「おいで」

ぐいぐいひっぱられて、慌てて靴を脱ぎ捨てる。右だけ靴下も一緒に脱げてしまった。履き直す間もなく、胡座を組んだ長い脚の中に座らされる。ぬいぐるみみたいに腹の前で抱き締められて、肩口に顎を乗っけられて、頬をむにむにくっつけられた。

「せんせ……」

「んー」

息が熱くて、酒くさい。素敵と言われる先生がこんなにぐでぐでになっているところを人に見せてしまうのは、何やらあまり良くないことのような気がした。でもその反面、皆に見てもらいたくもあるような、変な気持ちだった。格好悪いところを見てほしいというのではなくて────先生が、新兵衛のことを、どんなふうに扱うか、先生にとって新兵衛がどういうものなのかを、他人の目で見てもらいたいという気持ちがうっすらと無意識の底に渦巻いていた。膝に乗せられ抱き締められたことで、体はもうだいぶ安心の方に傾いていたのだけれど。

「こりゃだめじゃ、寝よる」

以蔵が鼻先に団子の串をちらつかせても反応しないから、確かにもう意識がないのだろうけど、その確認法はどうなのか。面倒やき寝かしちょけ、これ食うてえいきと団子はそのまま新兵衛の手に握らされた。

「あらぁ……本当、お疲れだったかしら」

「見て、桜まん可愛い〜っ」

「これ武市先生から? 以蔵くんじゃないでしょ」

「取りに行ったがはわしですけどぉ?」

「新兵衛ちゃん大変ねえ。ジュース飲む?」

返事を待たずにリンゴジュースが注がれていく。ぺこっとしたら先生がずり落ちてしまいそうで、小さい声だけでお礼を言った。さっきまでの話は忘れてしまったみたいに、誰も結婚の話をしなかった。もしかしたら、そんなに本気で話していたわけではなかったのかもしれない。そうだといい。

先生がううんとむずかるように唸って、新兵衛の横首に額を擦り付け、また肩に顎を乗せた。食べるかなと思って、三色団子の一番上の、ピンクのやつを唇にくっつけてみる。食べなかったけれど顎が少しもぐもぐするのが伝わってきた。夢の中で食べているのかもしれない。

「こりゃあ……嫁探しは、まだ先のことになりそうか」

「いやー、財布の紐が締まるとわしが困るきに、一生清い身で居てもらわんと」

「寂しくはないみたいですねぇ」

何だか急にお腹が空いて、先生の食べなかった団子を口に入れた。春の色をした団子はむちむちと柔らかくて、ぼんやりとした甘さだった。団子なら醤油味の方が好きだが、何となく、今食べるのには合った味なのかもと思った。花びらがまたひらりひらりと落ちて、先生の膝に着地したから、はがしてその辺に放った。

夢で良いことがあったのだろうか、先生が酒くさい息でちょっと笑った。

たなかくんとおたふく

先生は以蔵と違って、酔っ払ってちょっとおかしくなっている間のことも、一応覚えているらしい。すまなかったと朝一番で謝られ、謝罪される心当たりのない新兵衛は面食らった。

「恥ずかしかったろう、人前で絡まれて……あんな……饅頭呼ばわりまで…………」

おまんじゅう扱いは新兵衛に対して失礼だったということだろうか。そんなことは思いもしなかった。甘くてふかふかの饅頭は先生の好物だ。好きなものにたとえられて、いやな気持ちになんてなるはずがない。歯抜け饅頭とか何とか、悪意しかない品名をつけてきた奴のことはさておいて。

ぶんぶん首を横に振ると、先生はほっとしたように笑った。ギザギザのナイフで食パンを、いつもより心なしか分厚く切って、ミロの粉をカップにたくさん入れた。牛乳を注いでもらってかき混ぜるのは新兵衛の仕事だ。勢いよく混ぜるとこぼれてしまうから、気をつけないといけない。

それにしても、自分はそんなに饅頭に似たところがあるだろうか。色が白いわけでも、甘い味がするわけでもない。昨日はむにゅむにゅと何度も頬ずりをされたから、ほっぺたのやわらかさが饅頭じみているのかもしれない。

自分で頬を揉んでみると、確かにもちもちとして、食いでがありそうな感じがした。トーストの焼けた音がした。空きっ腹がくうくう鳴って、饅頭でもパンでも何でもいいから早く口に入れたくなって、新兵衛は急いで皿を出しに行った。

◆

朝起きて居間へ行ったら、まず最初に体温計で熱を測る。素振りの後で測ると、高くなってしまうからだ。測った体温は学校に報告することになっていて、熱があると休まなくてはいけないらしい。幸い、丈夫な新兵衛は入学以来一度も熱を出したことがなかった。いつだって体温計の小窓は37と1か2か3の数字を表示した。熱を出すというのがどんな感じかもよくわかっていなかった。

なので、今朝の体温計が38と2を表示した時、何かやり方を間違えたかなと思った。冷たい水で顔を洗って、冷たい牛乳を飲んでから測ったら37になるかもしれない。それでも38のままだったら、体温計が壊れているのかもしれないから、先生が起きてからそう言おう。

洗面所に向かう。ぱちんと電気をつける。洗面台が白く光る。寝癖のついた鏡の自分と目が合って────新兵衛はぎょっとして目を見開いた。

両頬が、まるで食べ物を詰め込みすぎた欲張りのリスみたいに、ぱんぱんに膨らんでいる。

もちろん食べ物なんか入っていない。自分で膨れっつらをしているつもりもない。なんだこれは、と触ってみると、いつもより固くて、熱くて、全然もちもちしていない。おまけに、押すとほっぺたの裏側でちくちく変な感じがする。

体温計のことも、素振りのことも、新兵衛の頭からはすっかり消し飛んでしまった。新兵衛に考えられたことは一つきりだった。

────これは、いつもの、先生の好きなおまんじゅうではない。

きゅっと胸が締めつけられるような思いがした。この変てこなほっぺたを見たら、先生はどう思うだろう。考えたくなかった。頭をぶんぶん振ると、顔の両側がずきずきして、ますますどうしたらいいかわからなくなった。

新兵衛は鏡の前から逃げ出し、自室に駆け戻った。さっき出たばかりの布団に潜り込む。頭まですっぽり隠れて裾を巻き込み、亀のように世界を遮断し枕に顔を押し付けた。

◆

いつも恐ろしく早寝早起きの新兵衛だが、ごく稀に寝坊をする日もある。季節の変わり目だったり、ひどく疲れていたりする時だ。それでも大抵、七時前にはそろりそろりと起きてきて、おはようございますといつもより小さな声で挨拶してくれる。きまり悪そうに、しかし掃除機のようなスピードで朝食を平らげて登校していく。初めて寝過ごした日は素振りの時間がないと泣き出しそうになっていたが、次の日にでも倍量振ればよしということに彼の中で落ち着いたらしく、最近はパニックになることもない。

珍しく、今朝は七時を回っても新兵衛が姿を見せなかった。たくさん眠るのは良いことだが、遅刻してしまうと可哀想だ。そろそろ起こすかと読みかけの新聞を畳み、瑞山はダイニングテーブルを後にした。

こつこつと扉をノックする。返事がない。よほどぐっすり眠っているらしい。

「朝食ができたよ」

できたといっても、切ってトースターに突っ込んだだけのトーストと、フライパンで焼いただけのハムエッグだ。あとは洗っただけの苺もある。それ以上の料理はあまり自信がない。家庭の味に関しては、専ら家事代行の作り置きに頼っている。

相変わらず、返事はない。朝食をちらつかせても起きてこないとなると、どこか具合でも悪いのかもしれない。入るよと声をかけて戸を開けた。

「あれ」

一瞬、もぬけの殻かと思って少し焦った。よく見れば布団が変にもこもこしている。どうも頭まで布団をひっかぶって、小さくなって寝ているらしい。端から捲ると、蒸し上がってほかほかの真っ赤な寝顔が、半分枕に埋まった状態で発掘された。

この家に来て初めての発熱なのか布団に蒸されただけなのか、判断がつきかねて半分の額に手をやる。少しだけ熱いだろうか。普段からぽかぽかしているからよく分からない。汗をかいたようで、何本かの髪が頬に張り付いている。のけてやろうと指を這わすと、指先の感触に違和感があった。

「……?」

むちむちふくふくとした、幸福の象徴のような新兵衛のまるい頬が、何やら変に張っている。頬が張るとか凝るとかいうのは聞いたことがないが、明らかに普段より弾力に欠け、固さを感じる。蒸したて饅頭ならむしろ常よりふくふくしていたって良いくらいなのに――と不思議に思いながらつついていると、蒸し饅頭がぱちりと目を開けた。

「ひぇ、ッ、〰〰〰〰‼」

声にならない叫びを上げて、また布団に潜り込もうとする。とっさに布団を掴んで引っ張ると、赤い顔の全部があらわになった。

「……! 新っ、それ――」

「っみ、見らんでッ、やだっ」

横になっている時は分からなかったが、両頬から喉にかけてのラインが痛々しく腫れて人相が変わっていた。医者の診断を仰がずとも分かる。まず間違いなくこれは、おたふくかぜといわれるやつだろう。

「顔、痛くないか?」

「…………」

見開かれた大きな目玉に、水の膜が見る間にたぷたぷ張っていく。あ、泣く、と頭に浮かぶと同時、震える睫毛が瞬いて、涙の粒がころりとちぎれ落ちた。ひと粒落ちるともう止まらなくて、濡れた筋を辿るようにして後から後から溢れてくる。布団に潜れないことを悟ると、真っ赤な泣き顔は枕にしがみついて突っ伏した。

これが泣くのはそう珍しいことではない。ただ大半は悔し泣きだ。とりわけ剣のことになると無我夢中で、練習試合だろうと果し合いのような気の入れようで、六年生にだって本気で勝つつもりでやっているから、負けてしまうと泣くよりほかに感情の処理ができないらしい。しかし、他の場面で泣くのはほとんど見かけたことがなかった。やっぱり痛むのか。体調を崩した経験があまりないから、心細くなってしまったのかもしれない。

「学校は休もう。病院……はまだ開かないか。朝食は食べられそうかな?」

伏せたままのぐしゃぐしゃ頭が、ぐすんと音を立てて鼻をすする。何やら返事をしたようだったけれど、枕に吸い取られて聞き取れなかった。

「ん? 何?」

「せん、せっ……、おっ、おまんじゅ……っ」

「おまんじゅう? 食べたいのか?」

ぐりぐりと枕に顔を擦りつけるようにして首が横に振られる。枕から少し顔を上げて、濡れた目がこちらを向いた。ふうふうと肩で息をして、時折ぐっと飲み込んでいる。腫れた頬を手で押さえながら、悲痛な涙声が切れぎれに叫んだ。

「ほ、ほっぺ、……おま、じゅ、ぅ……! せんせ、が、す、すきッ、なのに……!」

────ほっぺのおまんじゅう? 自身の頬のことを言っているのだろうか。花見の日に悪酔いしてつい余計なことを口走ってしまったからか。しかしあれは、別に頬だけの形容というわけではなく、もっと全体的で概念的な、幸福感というか満足感というか、口いっぱいに頬張りたいというか────

「ごめっ、なさ……! おまんじゅ、みたいじゃっ、な、なくなっ……」

最後まで言い切れずにまたわっと泣き出してしまった新兵衛を、思わず胸に抱き締めていた。たまらなかった。饅頭みたいな頬っぺたを、そんなにも大切なものだと思い込んでいたのだ、この子は。たった一言、あんな酔っ払いの戯言(たわごと)を真に受けて。いつだって真剣で、一生懸命なのだ。あまりに健気で、可愛くて、可哀想で、可笑しかった。

「大丈夫だよ」

ひっくひっくとしゃくりあげる背中を何度も撫で下ろす。おまんじゅうみたいじゃなくていいんだよ、そりゃあ私はおまんじゅうも好きだけど、新兵衛のことはそれとは別で好きなんだから、おまんじゅうに似ている必要は全くないんだよ――諭すうちに文章中に饅頭が飽和してわけが分からなくなってきて、いったい自分は何を言っているのかと、とうとう少し笑いが滲んでしまった。新兵衛に伝わってしまっただろうか。分からなかった。ただシャツ越しの息が籠って、鳩尾のあたりがひたすらに熱かった。

「それに、何日かしたら腫れは引くから。私も小さい頃かかった」

野うさぎがひょこりと巣穴から顔を出すように、胸元で新兵衛が顔を上げた。まだたぷたぷに濡れた瞳で、ほんとうですかと小さく鳴いた。泣いたせいか熱のせいか、声が少し嗄れている。

「本当だとも」

あちこち濡れた顔を指で拭う。痛がるかとも思ったが、熱い頬は逃げることなく手のひらに頭を預けてきた。腫れぼったい瞼がゆっくり瞬きをする。涙はもう転げ落ちてこなかった。落ち着いてくれたようだ。

「触ると痛くない?」

「きもちいです……ひんやりします」

冷やすと楽になるのか。後で保冷剤を出してやろう。検温を済ませて、学校にも連絡をしなくては。ずっしりした頭の重みと熱を手の中に感じながら、思考が徐々に回り出す。元気がないのは可哀想だが、日ごろ手のかからない新兵衛がここまで頼って甘えてくれることは滅多にないから、少々嬉しくなってしまって、良くない。

ふくふく温かな、口いっぱいに頬張りたくなるような可愛い生き物は、泣き疲れたのかしばらくそのままぼんやりと手の中にいた。手のひらにすっかり熱が染みてひんやりしなくなっただろう頃、本人の様子に不釣り合いな音で腹が鳴って空腹を思い出すまで、とろとろと静かに手の中で過ごしていた。

たなかくんと宝物

新兵衛の頭はいつも、先生がきれいに流してくれる。自分でやると、見えないところに泡が残ってしまうことがあるからだ。

シャンプーが終わったら、小さい方の風呂椅子に腰掛けたまま、先生に向かってお辞儀をするように上体を倒し、両膝の間に顎をくっつける。視界は床のタイルと流れる水と、先生の足と、ひとまわり小さい自分の足だけになる。先生の長い指が頭を軽くしゃかしゃかしてくれて、耳の裏を擦ってくれて、気持ちよくて目をつむる。猫だったらゴロゴロ言っていると思う。

シャワーが床を打つ音が聞こえて、出始めの冷たい水が足に触れると少し緊張する。熱いシャワーがじきに降ってくる合図だ。先生の適温は新兵衛にとっては少し熱すぎるのだけれど、我慢できないほどではない。先生のように強くなるための修行のひとつだと思えば、どうということはない。じっとしていればすぐに終わる。きれいになった新兵衛に、先生は絞ったタオルを渡してくれる。顔を拭いたらできあがりだ。

以蔵が転がり込んでいた時期は、あれともよく風呂に入った。先生がそうするように言ったから、そういう日は以蔵が新兵衛の頭を流した。でも気持ちいいことはしてくれないし、雑だし、わざと顔にかけるしで、先生の流しとは全くの別物だった――別に、以蔵なんぞに気持ちよくしてもらいたくはないし、泡が残らない以上の成果を期待することは全くないのだが。ただ、湯の温度調整だけはちょうどよくて、そこは密かに認めていた。

以蔵の流しを経験して、先生のありがたさが身に染みた、というわけではないが、自分も先生にお返しがしたいと新兵衛はこのところずっと思っていた。何日かタイミングを逃し続け、本日ようやく、先生がシャンプーを手に取ったときに言うことができたのだ。

先生の髪の中に白いものが見つかったのは、ちょうどその、お返し流しをしているときだった。

背を丸め小さくなった先生の頭に、ざあざあと噴き出す熱めのシャワーを丁寧にかけていくと、清潔なにおいのする泡はどんどん押し流されて、くろぐろ、つやつやとした濡れ髪だけが手の中に残った。その中にちろりと、あったのだ。頭のてっぺんより少し後ろの、右側にあった。照明の反射で光って見えるのかとも思ったが、首を傾けてみても同じ見え方だった。この一本だけが、本当に白いのだ。

「先生、白い髪があります」

新兵衛はすぐに報告した。先生の髪は全部、真夜中のような黒色で統一されているべきものではないのか――そうなっていないのは異常事態ではないかと思ったからだ。新兵衛の知っている先生はそういう先生だ。いつだって完璧で、隙のない先生だ。

「ん? 何? 何か言ったか?」

聞こえなかったみたいだ。じゃわじゃわと床を叩いてうるさいシャワーを急いで止めた。

「白い髪が一本ありました」

「白髪か……抜いてくれた?」

先生は低くしていた頭を起こし、タオルを使わず大きな手で両目付近を掴むようにしていっぺんに拭った。その手がそのまま額を滑り、濡れた前髪を後ろにかき上げた。

「抜いてもいいんですか?」

人の髪をひっぱるのはいけないことだと新兵衛は思っていた。三つかそこらでそう習った気がする。ひっぱるだけでも気が引けるのに、抜いてしまうなんて、本当にいいのだろうか――しかし白い髪が異常事態なら、異常を解決するには抜いてしまうのが確かに手っ取り早いのかもしれない、とも思った。白く生えてきたものを黒くするというのは、名前ペンで塗るにしろ墨汁をかぶるにしろ、結構な手間がかかりそうだ。

「白髪はね。見つけたら抜いてほしいかな……締まらないだろう、白い毛が混じってると」

湯船に戻って、もう一度白髪を探した。場所をちゃんと覚えていたので、見つけるのに時間はかからなかった。ありましたと伝えると、早いなあと感心した声が返った。黒い毛を巻き添えにしないよう白い毛だけをより分けて、真ん中あたりをしっかりつまむ。

痛くないかと気になって、少し加減してひっぱってみる。つん、となっただけで抜けなかった。

「大して痛くないから、思いきってやっていいよ」

見透かされていて恥ずかしくなる。少し根元の方を持ち直して、えいっと思いきりひっぱった。

ぷつんと小さな手ごたえがあった。

「抜けた? 見せて」

ちゃんと浸かってからでいいよと釘を刺され、膝立ちをしていた新兵衛はそろそろと先生の足の間に腰を下ろした。42度のお湯が肌をちくちく刺した。抜いた白髪がどこかに行ってしまわないよう、右手だけは湯船のへりに置いていた。

白髪は、新兵衛の中指くらいの長さだった。色のほかは黒い髪と同じようだった。しっかり太くて、まっすぐで、きれいだった。ほうき星の尾のように、しゅーっとして、濡れて光っていた。

「本当に白髪だな……」

「きれいですね……」

「綺麗? まあ、そう、かな……?」

新兵衛はうっとりと白髪を眺めた。一番下の、根元だった部分が丸く膨らんでいて、そこが先生の頭にくっついて生えていたのだと思うと何だか不思議だった。

先生のくろぐろとした頭を見て、また手元の白髪を見た。このきれいなものは、先生のかけらなのだ。さっきまで先生の一部だったのだ。

「これ、もらってもいいですか……?」

「えっ⁉ いや、構わんが……」

新兵衛のものになった先生のかけらが、黄味がかった浴室のライトを受けてきらきら光る。上がったら、ちゃんと拭いて、黒い折り紙で包んで宝箱に入れよう。白いバスタオルで拭くと見失ってしまうかもしれないから、濃い色のハンカチを出して拭こう。新兵衛は風呂が熱いのも忘れ、ずっと先生のかけらを見ていた。

そろそろ上がろうかと言われる頃にはすっかりのぼせてふらふらで、ほとんど先生に抱えられるようにして風呂を出る羽目になってしまったが、それでも右手だけはぎゅっと握りしめて開かなかった。

たなかくんとドライブ

車に乗って出かけるとき、新兵衛の定位置はここ、助手席だ。新兵衛専用の、座高を上げるための補助シートが設置されている。補助シートを使わなければならないこと自体は、子供っぽいようにも思えて少々不本意ではある。しかしこいつが常にここにあることで、縄張りが守られているような感じがして、ドアを開けたときいつも少しうれしい。先生の隣は新兵衛の縄張りだ。

たまに以蔵に運転させる場合は先生が助手席を使うから――おそらく先生は以蔵の運転能力をあまり信用していなくて、隣でしっかり監督したいのだろう──新兵衛は補助シートと一緒に後部座席に回る。そういうときは、前の席だけで会話が進んで新兵衛は忘れられたようになってしまうことが多くて、つまらない。シートベルトがあるから、身を乗り出して割り入ることもできない。黙って窓の外を眺めているしかない。大抵、退屈でいつのまにか眠ってしまう。やっぱり新兵衛は、助手席が好きだ。

助手というのは、お手伝いをする人という意味らしい。まだカーナビが発明されていなかったころは、助手席の人が地図を読んで伝えたりもしていたそうだ。地図を読むのは難しいが、先生のお手伝いはしたい。意味を知ってからはいつもそのつもりで乗り込んでいる。遠出の場合は、飲み物の蓋を開けて渡したり、お菓子を口に運んだりする。近場だとあまりできることがないのだけれど、信号待ちのときについっと手が伸びてきて耳を触ることはある。視線は前を向いたまま、左手だけがハンドルを離れてこっちへ来るのだ。きゅむきゅむと耳たぶを指に挟んだり、こねたり、たたんでみたりして、信号が青に変わるとハンドルへ戻っていく。きっと、暇つぶし程度の役には立っている、と思う。

サービスエリアにはいくつかの屋台が出ていて、肉汁の焼けるにおいや芋の揚がるにおいが競い合うように漂っていた。新兵衛は爛漫の花畑に迷い込んだミツバチさながらにうろうろとさまよい歩き、よくよく吟味した末、この後のドライブのおともを決めた。

新兵衛が選んだのは、かなり長さのあるソーセージがカラフルなうずまきキャンディーのような顔つきをしてぐるぐる巻きで串に刺さっている、見たこともない商品だった。ひと目見た瞬間から、これだ、と思っていた。しかし、他にももっとこれだと思うものがあるかもしれないので、一応ほかの店も見て回ったのだ。どの店も美味そうではあったが、結局ぐるぐるソーセージが一番魅力的だった。大きいし、肉だし、片手で持って食べられるし、家の近くでは買えないし……先生にも見てもらいたい。

「ぐるぐるソーセージください」

「はーい、四百円ね」

好きなものを買いなさいと渡された千円札を、顔の高さにあるトレーに置いた。ぐるぐるが一巻き、ショーケースから出されて鉄板に乗って、鉄板がジューッとうれしそうな音を立てた。ここで焼いてくれるのか。返されたお釣りをなくさないようポケットに入れる。もういいにおいがしてきた。いつも食べているソーセージよりも、焚き火のような、チーズのような、香草のような、複雑な香りがある。どんな味がするんだろうと思うと、口の中によだれが溢れてきた。店の人に変に思われないよう、一歩下がる。でも鉄板から目を離すことはできなかった。ぐるぐるから染み出してきた脂がぴちぴち跳ねている。銀のトングが出てきて、ぐるぐるをぱたんとひっくり返した。焼けた脂のにおいがいっそう強く立ち上り、てりてり光る、こんがりとした焼き目があらわになる。ぜったいに、おいしい。これは。皮はパリパリして、中はぷりぷりして、肉汁がじゅわじゅわに違いない。何ならもう今、口の中がおいしい気さえする────

「これにしたのか?」

横っ面に、ひたりと急に何かが触れたので、全神経を目の前の鉄板に集中させていた新兵衛は驚いて数センチ飛び上がった。靴底が再びコンクリートを捉えるころには、先生の手が頬へ触れただけだと状況を把握できたのだけれど、新兵衛の反応に先生の方が目を丸くして、急に触ってすまなかったと謝られてしまった。

ぶんぶん首を振って、ポケットからお釣りをひっぱり出して頬を撫でた手に返した。釣り銭のことは今の今まで頭から抜け落ちていたが、飛び上がった拍子にちゃりんと鳴って思い出せたのだ。

「お待ちどうさま、ぐるぐるソーセージね。熱いから気をつけてね」

そうこうしているうちに、ぐるぐるが焼き上がっていた。もう手に取っていいらしい。落としてしまわないようそろりと、串を握って持ち上げる。風呂上がりみたいにぽたりとしずくが落ちた。こうして自分で持って見ると、思った以上に大きくて、うずまきは広げた手ほどもある。うれしくなって、先生の方を見た。

「良いな……棒付きキャンディーみたいだ」

先生が自分と同じ感想を持ったとわかり、新兵衛はますますうれしくなった。先生がスマホを取り出し構えたので、ぐるぐるをよく見えるようにして写真を撮ってもらった。香ばしい湯気が顔にかかって、すぐにでもかぶりついてしまいたかったのだけれど、パシャパシャと鳴るカメラの音が止むまで、ちゃんと我慢した。

助手席に戻れば、助手としての仕事が待っている。先生が選んだおともはソフトクリームだった。濃いピンクの部分と白い部分に分かれている。新兵衛の仕事は、運転中の先生がこれをおいしく食べられるように手伝うことだ。補助シートに乗り、シートベルトを締めてから、右手に受け取る。左手にはぐるぐるがある。駐車場を歩きながら夢中でかじったので、少々欠けができていた。

「行くよ」

「はい!」

車はすうっと走り出し、サービスエリアを出て、高速道路に合流した。新兵衛はさっそく先生の口元にソフトクリームを近づけた。先生は口角をふっと上げて、視線は前にやったまま、ぺろんとソフトクリームの横腹を舐めた。舌の押す力が、コーンを持つ手にも伝わってくる。落としてしまわないよう、手に少し力を入れた。

「食べたかったら好きに食べていいからね」

先生が優しく言ってくれる。でも新兵衛が食べたいのは左手の肉の方だ。歩きながら何口か食べたことで、賢い新兵衛は気づいていた。これは注意して食べ進めないと、うずまきがバラバラになって落っこちてくる可能性がある、危険な食べ物だ。味はとてもとてもおいしいのだが、それに騙されてガツガツ食べてしまうと悲しい結末が待っているだろう。巻きを外側からほどいていくイメージで、計画的に腹に収めていく必要がある。ああ、でも味は本当に、じゅわっとして肉肉しくて、脂に甘みがあり、濃厚で────。

はっとして、また先生にソフトクリームを差し出す。今度はぱくんと上から一口分をかじり取った。くちびるに半溶けのピンクが残った。新兵衛は安心して、自分のぐるぐるに目を戻した。さっきかじったのがここだから、その続きだ。かじるときの歯ごたえも良い。ポリッという音がして、獲物を食べているという感じがする。野生の肉食獣になったような気分だ。そして口の中に広がる幸福感。もっと口いっぱいに頬張ってみたい。二口、三口と続けてかじる。舌だけじゃなく頬の裏でもおいしさを感じる。詰め込みすぎて噛むのに顎の力が必要で、その重さも楽しい。

新兵衛は夢中で肉を味わった。目もぐるぐるになっていたかもしれない。ときどき思い出しては助手としての仕事もしたが、高原の牧場からやってきたエリートの腸詰めは、スーパーの袋入りウインナーで育った新兵衛には刺激が強すぎた。その素晴らしい味に加え、落とさないように頭を使う必要があったのも良くなかった。助手の仕事を思い出すペースは徐々に落ちていき、見事ぐるぐるを落とさず食べ終えたころには────右手は、溶けてこぼれたソフトクリームで肘までべたべたになっていた。先生はすぐ隣で起きている事件など露知らず、フロントガラスの向こうを見続けている。

一瞬にして頭の中がぐるぐるになった新兵衛が細い声で先生を呼ぶまで、ここからおよそ五分を要した。

たなかくんと髪の毛

じっとり重くなった面を外す。顔が少しだけ涼しくなった。頭に残った手拭いをむしり取ると、頭もほんのちょっぴり涼しくなった。

夏場の稽古は蒸し風呂だ。道場に来たときは表より涼しく感じるのに、終わったときには床が滑るくらい汗をかいている。先月、尻にあせもができて、下着をはくのもやめてしまった。先生がはかなくていいと言ったのだ。道着で来て私服で帰るスタイルの新兵衛はたまに帰りにはく下着を持参し忘れてしまうが、そのことは今のところ先生にはバレていない。

体育館用の大きな扇風機の前に皆わらわらと集まり、茹だった頭に風を浴びていた。すぐそばの棚の上に、氷がとけて薄くなったスポーツドリンクがプラカップに注がれ並べられていく。並べる以蔵も汗だくだ。ジャリども、しゃんしゃん水分補給せいよと呼ぶ声も少しくたびれている。親切で並べているわけではなく、早くウォータージャグを空にして洗ってしまいたいのだろう。

扇風機に背中を向けると、手拭いを巻いていた名残で後ろ向きに寝ていた前髪が、元の生えぐせを思い出したように額の側にぺたりと落ちてきた。

背の伸びる早さと関係あるのか知らないが、新兵衛は髪が伸びるのも早い。前髪は特に、切ってもらっても──あんまりすぐに伸びるから、いちいち床屋に連れて行くのも骨が折れるのだろう、先生が家でちょくちょく整えてくれる──しばらくすると目にかかってくる。新兵衛にとってはその長さが普通になってしまっていて、普段はそれほど気にならないが、こういうときはあまり快適ではない。飲み物に入ってしまったりもする。

短くしたいな。蒸し風呂の季節はまだまだ続く。週に三度はここで稽古をするのだ。風通しを良くしたい。いつもなら先生がそろそろ切ろうかと言ってくれる頃合いのように思うが、ここ一週間ほどは忙しいのか、気づいてもらえない。自分から散髪をお願いしたことは今まで一度もなくて、さすがに気が引けた。

下唇を突き出し、ふーっと前髪を吹き上げる。水分で少しだけ冷えた呼気が、濡れた髪を僅かに揺らした。

「おかわり」

「おん、これでちょうど終(しま)いじゃ」

以蔵は髪が長くて多い。面をつけるときは前髪ごと後ろで結ってしまって額を出している。結わかれたモジャモジャが面の後ろから出ていて、犬の尻尾みたいだ。すっきり切ったらどうなんだとしょっちゅう言われているが、その気はないらしい。

「しっかし、おまんだけナガレコでも獲っちゅうがか? 袴まで色が変わりゆう」

「獲らん」

二杯目の薄い味が喉を流れる。ナガレコとやらの正体を新兵衛は知らなかったが、この男の話には大概まともに取り合う必要がないということだけは理解していた。

「頭もびたびたで……伸ばすがはまだ早いろ、男前の以蔵サンを真似たい気持ちはわかるけども」

「真似しちょりゃせん!」

理解してはいたのだけれど、腹を立てずにいられるかどうかは全く別の話だ。おちょくられているだけだとわかっていても、あの調子づいた顔を見るとどうしても我慢できない。

こんな髪、帰ったらすぐ、自分で切ってやる。何も先生に頼る必要はなかったのだ。ハサミはペン立てにあるし、回収に出す前の古新聞の置いてある場所も知っている。自分のことは、自分でやる。当たり前のことではないか。あせもの薬だって自分で塗っていた。

以蔵の袴の脛のあたりを蹴飛ばし、新兵衛は踵を返して防具の片付けに向かった。

◆

赤と白と青の、縞模様の何かがくるくる回っていた。斜めの縞は回転しながら下から上にのぼっていくように見えるのに、なかなか終わらない。いつ上昇が途切れるかとずっと睨んでいると目が回ってきた。結局ぐるぐるが途切れることはなく、先生が店内に入ってしまったので、新兵衛もぐるぐるの監視を諦め後を追った。

床屋の中はスーパーみたいに冷えていて、先生がいつもつけている整髪料に近い系統のにおいがした。知らない場所なので、先生から離れないよう一歩寄る。おそらく店主なのだろう、道場の会長くらいの年配の男──病院でもないのに、医者か看護師みたいな服を着ている──と親しげに話して、先生は新兵衛のかぶっていた帽子を取った。

「そうかあ、坊や、派手にやったなあ」

新兵衛が自分でハサミを入れた左右非対称のざんばら髪を見て、男はなぜかうれしそうに笑った。

勝手に髪をがたがたにして仕事を増やした新兵衛のことを、先生は怒らなかった。ただ洗面所で現行犯を見つかったとき、鏡ごしの先生は一度も見たことのない表情をしていて、自分が意に沿わない行動をしてしまったのだということは言葉をかけられるより先にわかった。

怒ってはいない、ようなのだけれど、昨夜から先生は少し様子がおかしい。会話はできるが、新兵衛のことをほとんど見ないし、触らない。いつもご飯どきには新兵衛の食いっぷりを目を細めて眺めているし、寝る前には顔を撫でておやすみと言ってくれるのにだ。髪が不揃いでおかしいから見ると笑ってしまうのかもしれない、明日になれば見慣れるかもと思っていたが、今朝になっても耳を触ってもらえなかったので――別に、触ってもらいたいわけではないのだが――自身の行動が招いた思いもよらない事態に、新兵衛はほんのちょっぴりしょげていた。

「はい、こんな感じ。いいかな?」

新兵衛の髪を整えたのは若い女だった。店主と思しき男は窓ぎわの椅子で先生の髪をちゃきちゃきと手早く切り、顔にもこもこの泡をつけて剃刀を当てていた。ぱらぱら落ちてくる毛の切れ端が目に入らぬよう薄目を開けて、新兵衛は先生をちらちら見ていた。何年生? とか、アタマ暑くない? とか、女が話しかけてくるから上の空で返事をしつつ、意識はずっと先生の方を向いていた。てるてる坊主みたいに手の出ない状態にされた先生が、されるがまま無防備に頭や顔をいじられている様子というのは、なんだか変な感じがして目が離せなかった。自分も現在進行形で、同じようにされているというのに。

「お父さんもご確認お願いしまーす」

若い女は店主の娘だったらしい。窓ぎわの席に声をかけると、ちょうど作業を終えた店主と、おしぼりを顔に当てた先生も一緒に振り返った。一日ぶりに目が合う。本のような形の二面鏡を開いた女が、後頭部の具合を映しながらペラペラ喋る――暑いそうなので後ろと横はすっきり刈っちゃってツーブロックで、生えぐせ活かして前はアシメに、よかったらうなじ剃っても大丈夫ですかあ?

先生は女のやかましさに気圧されたような様子で、はい、となぜか店主の代わりに、タオルでくぐもった返事をした。新兵衛は女の手で顔の向きをぐいっと正面に直され、生まれて初めて産毛を剃られた。ぞりぞり、ちりちりする知らない感覚に尻がむずむずしたが、必死で動かないよう息を止めて耐えた。先生もお顔を剃られていたが、何ともない様子だったではないか。

最後にほかほかのおしぼりを当ててもらうと、肩がゆるんで、ほうっと腹から息が出ていった。

つやつやの髪をいつもよりかっちりとセットされた先生は、お顔まで明るくなったようで、きらきらまぶしく感じられた。お世話様、ときらきらの先生が会釈をして店を出たので、新兵衛も道場を出るときのように振り返ってぺこりと一礼した。床にモップをかけながら女が手を振った。

頭を下げても前髪が落ちてこない。視界が広い。外はこんなに明るかっただろうか。空は目が痛くなりそうに青くて、端の方から入道雲が大きくもこもこ泡立っていた。

日差しがじりじり、耳の裏を、首すじを焼く。髪がなくなっただけで結構違うものだ。そういえば、かぶってきた帽子はどうしたのだったか。そうだ、床屋に入ったとき、先生が────

「かき氷でも食べに行こうか」

五、六歩ばかり先、まぶしい日の光の下でまぶしい先生が呼んだ。右手に新兵衛の帽子があった。先生も太陽がまぶしいようで、目を眇めてこっちを見ていた。

走って隣へ追いつくと、帽子がすぽんと頭に乗った。そのまま指が、短く刈り込まれた首近くの毛をしゃりしゃり撫でて、こげそうな耳たぶにひんやり触れた。

「あ、」

触った。いつも通りの温度で、いつも通りのなにげなさで、いつも通りの短さで。

新兵衛は先生を見上げた。先生の真上に太陽があって、白い光線がたちまち目を刺した。思わずぎゅっと目をつむると、帽子のつばが深く下ろされ、日陰を歩こうねと笑い混じりの声に手を引かれる。

白玉とバニラアイスとさくらんぼの乗った宇治金時はきんきんに冷たくて、外を歩いてかいた汗がすうっと引いていく感じがした。先生は目を細めて新兵衛の食いっぷりを眺めていた。

新兵衛は頭がキーンとなるのも構わず、さくさくの氷と甘苦いシロップを頬袋いっぱい詰め込んで、短い毛並みをしゃりしゃり、しゃりしゃり撫でられた。

ハイジロー

Link

Message

Mute

ハイジロー

Link

Message

Mute

ハイジロー

ハイジロー