現パロしょたなかくんまとめ①たなかくんとクリスマス

サンタクロースは実在しない――と言いきるには早計かもしれないが、とにかくこの家には来ていない、もしかしたらもっと寒い国には本物のサンタがいるのかもしれない――ということを、新兵衛はほとんど確信していた。去年のクリスマス、枕元にプレゼントとともに置かれていたメッセージカードが、先生の筆跡に酷似していたことが根拠である。

カタカナ五十音を読めるようになったばかりだった当時の新兵衛には筆跡という概念がなく、その小さなカードをサンタからのお手紙だと無邪気に信じていたのだが、小学校に上がって書写の授業が始まりしばらくすると、新兵衛は先生の書き文字を模倣することを覚えた。教科書に印刷された字体よりも、先生の書いたペン字の方が格好が良いと思ったためだ。先生からの書き置きやおつかいのメモ、連絡帳に書き込まれた漢字の多い担任宛ての文章、夏にはプールカードの体温の数字やサインまで全部観察して、手を真っ黒にしてノートに模写し続けた――おかげで校内硬筆大会で入選した。賞状を持って帰ると、先生がにこにこして額に入れてくれたので、うれしかった――結果、新兵衛は先生の筆跡だけは完全に鑑別できるようになってしまっていたのだ。そしてクリスマスも間近に迫ったつい一昨日、ふと去年のサンタの手紙のことを思い出し宝箱から引っぱり出して、一年越しにその正体を理解してしまったというわけである。

問題は、新兵衛がサンタの正体を知っているということを、先生は知らないということだ。行事イベントの好きな先生はクリスマスをとても楽しみにしていて、どうやらその楽しみの一角に、新兵衛へのサンタ行為も含まれているようなのである。そわそわしながら遠回しに、あるいは直接的に「サンタには何をお願いするんだ?」と何度も尋ね、新兵衛の返事がぼんやりしているのを見て取るやどこからか玩具屋のチラシを調達してきて部屋に置き、果ては「リクエストの手紙を書くのはどうだ」とわざわざレターセットまで買ってきたほどなのだ。

目のちかちかしそうなチラシを眺め、手紙を書いて厳重に糊付けし先生に預けた数週間前にはまだ、新兵衛はサンタの正体にたどりつけていなかった。たどりついていたなら、「ニンテンドースイッチとほしのカービィディスカバリーのセットがほしいです」などという強欲かつ子供っぽい要求は書かなかった。先生はあれを読んだのだろうか。読んだのだろう。もうとっくに買ってきて、きれいな紙に包んで、仕事場にでも隠しているに違いない。一昨日からこのことを考えるたび、頭を抱えて床を転がりたい衝動に駆られる。しかしこれはもう、今さらどうすることもできない。考えるべきは今後のことだ。

サンタクロースに代わって新兵衛にクリスマスプレゼントを授けているのが先生であると知ってしまった以上、お礼をしないわけにはいかない。しかし、新兵衛が先生にお礼なんて言おうものなら、先生のクリスマスの楽しみを半減させてしまうだろう。楽しみを減らすどころか、先生はサンタの正体が露呈したのを自分の失敗だと感じて落ち込んでしまうかもしれない。それは駄目だ。新兵衛はあくまで、サンタの存在を無邪気に信じているように振る舞わなくてはならない。表向きはサンタへの感謝という体で、実際には先生が喜んでくれるような、そんな手を考える必要があった。

そして今日、クリスマスイブ当日。

賢い新兵衛は、そんな手をついに考えついたのである。

学校が終わると、新兵衛は先生の仕事場に向かう。仕事場で宿題を済ませ、おやつを食べてから、稽古のある日は道場に行く。そうでない日は外へ遊びに出るか、仕事場で軽く片付けをしたり、少し眠ったり、先生を眺めていたりもする。運悪く今日は「ある日」だったのだが、――――新兵衛は生まれて初めて、稽古をフケることにした。

ちゃんと普段通り着替えて竹刀を背負って、行ってまいりますと大きな声で挨拶して仕事場を出た新兵衛は、いつもと逆に角を曲がって、道場とは反対に向かって走り出した。道着の上に羽織ったブルゾンのポケットで、小さな小銭入れがちゃりちゃりと鳴る。朝、こっそりランドセルの底に忍ばせてきたのだ。学校で誰かに見つかるのではないかとひやひやしたが、一日隠しおおせることができて良かった。ちゃりちゃりと音が聞こえるたび、胸が高鳴って足が早くなる。鳴っているのは、おつかいをするたびに渡されて使う機会なくたまっていったお駄賃たちだ。新兵衛は今から、この金で、先生にケーキを買うのだ。

作戦――というほどでもない、簡単なことだった。先生に内緒でケーキを買って、新兵衛が寝る時、枕元にこっそり置いておく。プレゼントのお礼と、ケーキ食べてくださいの一言を書いた手紙も添える。そうすれば夜中、先生がプレゼントを置きにきた時にケーキと手紙に気づいて、サンタが来たのだという痕跡を新兵衛に見せてやるために……と食べてくれるに違いない。サンタへのお礼という格好を守りながら、甘いものが好きな先生に喜んでもらえるという寸法だ。

新兵衛が向かったのは駅前のこぢんまりとしたケーキ屋だった。先生と何度か来たことがあるけれど、一人で入るのは初めてで、少し緊張する。大きな窓から中を覗くと、苺にサンタにトナカイまで乗っかった大きなケーキのほか、真っ白なドーム型のや、丸太の形をしたものなど、ケーキなのかどうかよくわからない商品までが整然と陳列されていて、いつもの店先とは様子が違っていた。

大きく息を吸い込んで、木の扉を開ける。上に取り付けられたベルがからんからんと鳴る。クッキーの缶の蓋を開けたときみたいに、幸せそうな甘いにおいが舞い上がる。店員と目が合って、小さく頭を下げる。いらっしゃいませと微笑みかけられ、胸のどきどきが倍になった。

「ごめんくださいっ、ケーキを……」

「ご予約ですか? ご予約番号は分かるかな?」

「えっ、えっと、予約じゃなくて……」

「あー、ごめんね、今日は予約のケーキしか無いんですよ〜」

思っていたのと違うことを言われて、頭が真っ白になった。

この中から選んで良いのではないのか。ここに並んでいるのは全部、もう食べる人間の決まっているケーキなのか。クリスマスのケーキというのは、予約をしないと買えないものだったのか。

「でも焼き菓子なら……ぼく? いいのー?」

新兵衛には女の声を咀嚼する余裕はなかった。視線を切らぬままじりじりと後ずさり、ドアを背中で押し開けると素早く踵を返した。背負った竹刀袋が戸口に引っかかってたたらを踏んで、かっと体が熱くなったけれど、なんとか転ばず体勢を立て直すと振り返らずそのまま鉄砲玉のように――――飛び出そうとして、入店時には無かったはずの壁に激突した。

「うおっ⁉ どういて新兵衛がおるが」

たばこのにおいの壁がしゃべった。新兵衛は固まった。知っている声、知っているにおいだったからだ。よりによって、なんでこいつが。

「おまん稽古は? まあえいか、ひやいき取り敢えず入るぞ」

ぶつかった鳩尾から顔を上げない新兵衛をそのまま寄り切って店内に押し戻した以蔵は、ケーキ予約9番、とカウンターに向かって投げつけるように言うなり、新兵衛の襟首に手を突っ込んできた。

「づめだ……ッ」

「おう、今夜は雪じゃと。おまんは何じゃ? ケーキの受け取りはわしが頼まれゆうが」

「っ、それは……関係なか! 手をどけっ」

「さてはフケたな? アレじゃ、悪ガキにはサンタが来んぞ?」

「馬鹿が、サンタはせんせ――――」

はっとして口をつぐんだが、遅かった。基本的に調子に乗った顔とパチンコに負けた顔と吐きそうな顔の三種類しか表情のない以蔵が、今まで一度も見たことのない顔をして新兵衛を見下ろしていた。

きゅっと喉が詰まるような感じがした。普段の阿呆たれ具合から考えて、こいつは多分、先生に言ってしまう。新兵衛がサンタの正体を見破っているとばらしてしまう。先生が悲しむ。だめだ。何とか、口止めをしなくては――――

「以蔵っ」

「新兵衛、」

「ご予約9番でお待ちのお客様~!」

三つの声が寸分違わずぴったり同時に店内に響いた。

おお、と間抜けな声を出して以蔵がカウンターに向かう。くしゃくしゃの紙幣をポケットから引っぱり出してお釣りを突っ込み、大きな箱を受け取って戻ってきた以蔵は、新兵衛の前で屈み込むと押し殺した声で囁いた。

「おまん、さっきの、武市に言うちょらんろうな……?」

◆

今日、新兵衛は生まれて初めて、稽古に遅刻した。

行かないつもりだったのだけれど、以蔵の車――正確には、以蔵が運転してきた先生の車――で運ばれて、打ち込みの時間には間に合ってしまった。あんなに走ったのに車だと五分もかからなくて、なんだか複雑な気持ちになった。

前半をサボった分、一番大きな声を出して全力で打ち込みをした。道場の端で見ていた以蔵はいつのまにかいなくなっていた。

いつもと同じ時間になると、先生が迎えに来た。フライドチキンを買いに行こう、何個食べる、とうきうき尋ねてくる。チキンと聞いて馬鹿正直に腹が鳴る。控えめに五個と答えてみたが、先生はたぶん、一番大きいバケツのセットを買うだろう。何なら既に予約してあるのかもしれない、ケーキと同じ日に。

以蔵はちゃんと、新兵衛の机の引き出しに、あのカヌレとかいう菓子を隠しておいてくれただろうか。小銭入れの中身で買えた、プリンみたいな形の、片手に乗る大きさのきつね色をした焼き菓子。小さな箱にしまわれて、赤いリボンをかけられると、急に何やら上等なプレゼントめいて見えた。ケーキではなくなったけれど、よく考えたら日に二度もケーキを食べるのはいくら先生でも飽きるかもしれない――いやどうだろう。飽きないかもしれない。ともかく、後は手紙を書いて、あの焼き菓子と一緒に枕元に置くだけだ。

「おや、降ってきたな。急ごう」

白いかけらが、ひらりと鼻先に落ちてきた。先生が新兵衛の手を掴み、ざくざくと大股で歩き出す。

曇った息が夜の空気に溶けていく。駆け足になっても、ポケットの中の小銭入れはもうちゃりちゃり鳴らなかった。

たなかくんと冬休み

新兵衛は目覚まし時計を使ったことがない。そんなものがなくても、朝になれば自然と目が覚める。いつもより早く起きたいと寝る前に意識すれば、ちゃんと早く起きることもできる。その代わりなのだろうか、夜はあまり遅くまで起きていられない。

冬休みだろうと、新兵衛は朝のルーティンを崩すつもりはなかった。いつも通り六時前に起きて、上着一枚羽織って裸足のままスニーカーに足を突っ込み、ゴミ出しと朝の素振りをして、郵便受けから新聞を取って戻ってくる。もちろん出る前に、先生が起きたとき寒くないように居間を温め、コーヒー用のお湯を沸かしておくのも忘れない、のだが。

――――今朝の居間は、既にだいぶ、暖かかった。

暖かく、そして酒とスルメのにおいがこもっていた。

新兵衛は周囲を警戒しながら居間に視線を走らせた。こたつの上に、飲料の缶と食べ物のビニールが転がっている。明らかに異臭の発生源はあれらだろう。そのこたつの、ふもとに――――もじゃもじゃとした害獣の毛皮が、だらしなくいびきをかいていた。

「〰〰〰〰先生っ‼ 以蔵が‼」

新兵衛の悲鳴に起き出した先生が、寝癖のついた頭を掻きながら説明する。

「そうなんだ……アパートが燃えてしまったらしくてな。新居が見つかるまで置いてやることにしたから、仲良くするんだぞ」

たったいま始まった冬休みを、新兵衛は早くも嫌いになりそうだった。

クリスマスにもらったばかりのカービィが見たことのないステージまで進められているのに気づくのは、一時間後のことである。

たなかくんとおすし

先生はあまり料理をしない。家事代行業者がときどき来て、作り置きのおかずを冷蔵庫にいっぱい詰めていく。でも先生は作り置きにあまりそそられないようで、夜は大抵何か買ってきたり、出前を取ったりする。新兵衛はおかずがあればあるだけうれしいので、米をたくさん炊いて、たくさん食べる。

外食もよくする。最近は回転寿司が好きだ。生魚はあまり美味いと思わないが、肉の寿司も豊富にあるし、タッチパネルの注文や皿取りなど仕事が多くて楽しい。それなのに今日は――――焼け出されて宿無しの以蔵がついてきた。

「おや、今日は一皿でいいのか? どうかしたのか?」

そう、いつもなら初手でハンバーグ寿司を四皿頼む。この注文が子供っぽいという自覚が新兵衛にはあった。あの以蔵に偏食が知れたらここぞとばかりに馬鹿にされるに違いない。先生の手が額に触れて少し胸が痛んだが、新兵衛の意思は変わらなかった。あとはエビと、玉子と、おいなりさんで一周目は流す。

「なんじゃあ? 食わんと大きゅうなれんぞ……先生♡ 帰り頼んでえいか?♡」

以蔵がタッチパネルを取り上げ、流れるようにビールのボタンを押す。それから握りのタブを開いたかと思うと――――ハンバーグ寿司を二皿と、唐揚げとポテトを注文した。

大人なのに、寿司屋でそんな注文をする奴があるのか。困惑して以蔵の顔を盗み見る。レーンを眺めているのはビールのことしか考えていない阿呆面だ。いや、ポケットを探って手を引っ込めたから多分、タバコのことも考えている。禁煙だぞと先生が釘を刺す。

馬鹿らしくなった新兵衛は、二周目でハンバーグ寿司を三皿追加した。

たなかくんとゴミ出し

月曜木曜は燃えるゴミ。金曜は燃えないゴミ。ゴミ捨て場まで袋を運ぶのは、早起きの得意な新兵衛の仕事だ。先生が寝ている時間に勝手にお手伝いを済ませるのは、なんだか少し秘密のヒーローみたいで、気分が良い。しかしそれは、あくまでも――――『先生の』、役に立っているからだ。

年内最後の資源ゴミの日だった。夜のうちに先生が玄関にまとめてくれた袋には、潰れたアルミ缶ががちゃがちゃと詰まっている。先生と新兵衛の生活において、缶のゴミなんてものはこれまで発生したことがなかった。この大量の空き缶は全て、数日前に転がり込んできた以蔵が出したものだ。どうして自分が、あの男のゴミなんぞ捨てに行ってやらねばならないのか。しかし自分がやらねば先生がやることになるだろう。渋々ながら新兵衛はがちゃつく袋を掴み、竹刀を持って、玄関ドアの鍵を開けた。

ゴミ出しの後は素振りをする。上下 、正面 、左右 、跳躍 。ぴりっと冷たい空気の中で素振りをすると、無心になれる。モヤモヤしていたものが霧散していく。指の付け根に、またマメが一つできた。左手にできるマメは上手に竹刀を握れている証拠だと先生が言っていた。新兵衛は自分の手に満足し、家に戻った。

居間は今朝もうっすら酒臭かった。もじゃもじゃの刺さったこたつの上に一本、捨てそびれた缶があるのを見つけ、せっかくの良い気分がくしゃっとなる。腹が立ったので窓を全開にして換気をする。こたつの上を片付けて、布団も上げた。

「ぁんじゃあ、ひやい……」

がらがらの鳴き声を上げて縮こまる害獣の襟首に、新兵衛は迷わず冷えた手の先を突っ込んだ。

たなかくんと腰踏み

先生のお仕事の一つは絵を描くことだ。子供のするお絵かきなどとは違って、何時間も座って右手だけを動かしていたりする。そうすると、体が固まって、『凝って』くるらしい。体が凝るというのがどういう感じなのかはわからなかったが、揉みほぐすと気持ちがいいらしいというのはわかっていて、先生の肩を揉んで叩いて気持ちよくするのは新兵衛の仕事だった。

だから以蔵が先生の肩に肘をぐりぐりやっているのを見たとき、横っ面を殴られたくらいのショックを受けた。先生は盗み食いでも見つかったみたいな顔をしてあれこれ弁解していたが、しょげたままの新兵衛に焦ってか、妙なことを言い出した。

「違うんだ……あれ、そうだ、肩より腰、腰を踏んでもらいたくて」

うつ伏せになった先生の横で新兵衛は立ち尽くした――――踏む? 揉むのではなくて? 自分の、この足が? 先生の体を? 悪い冗談としか思えない。ほら早くと急かされ、おそるおそる右足の先を、そろりとベルトの辺りにつける。

「そう、乗ってくれるか? 両足で」

慎重に慎重に右足に体重をかける。ぐに、と少しだけ沈み込んで、がっしり止まる感触。それでも全体重を預けるのは怖いから、ちょうどいい場所にあったもじゃもじゃ頭に手をついて、そっちに重さを分散させながら、左足を引き上げる。

「社長サァン、どうぜよ、ウチの新人の具合は」

「上々だよ」

両足が乗った。先生の腰は新兵衛が乗ったくらいではびくともしなかった。新兵衛は五十歩分ほど抜き足差し足で腰を踏み、その間に以蔵の毛は八本抜けた。

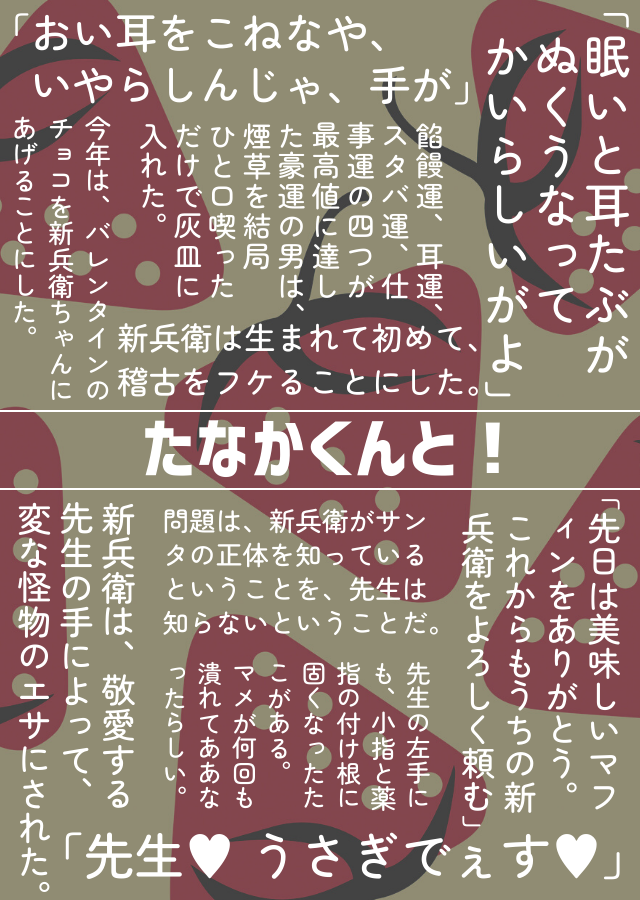

たなかくんと年越し

年越し蕎麦を食べ、年越しケーキを食べて、お風呂を沸かしているうちに紅白歌合戦が始まってしまった。先生がテレビから離れたくなさそうな空気を発したので、新兵衛は一年の締めくくりに、余計な気を回した以蔵と一緒に入浴する羽目になってしまった。

新兵衛にとっては非常に不本意な風呂納めとなった。もう小学生なのだから、風呂くらい一人でも入れる。ただちょっと、髪に泡が残ったりしてしまうこともある、というだけだ。面倒がって風呂に入らない日もある以蔵ごときに監督されるいわれはなかった。

風呂から戻ると以蔵はまた酒を飲み始めた。先生まで以蔵の缶からグラスに酒を移してちびちびやりだした。大丈夫だろうか、花見の時もこうやって貰い酒をして、最後には歩けなくなっていたのに。

寝なさいと言われないのを幸いと、新兵衛は先生の酒量を見張ることにした。しかし二人の話はわからないしテレビもつまらないし、九時を過ぎるともう、頭が重たくて、支えているのが難しくなってきた。意識がふわふわ、途切れていく。先生のにおいがする。

「……ん、眠いか。先に寝てえいのに」

「そがな抱き人形にしちょいて言う台詞やないろ」

「いや、大きゅうなった思うてな」

「今思うか? 酔うちゅうな……おい耳をこねなや、いやらしんじゃ、手が」

「眠いと耳たぶがぬくうなってかいらしいがよ」

先生の、甘い菓子を頬張ったようなご機嫌の声が遠くに聞こえる。こんななら晩酌も悪くないかもしれないと、眠りに落ちる寸前、少しだけそう思ってしまった。

たなかくんと寝正月

目の覚め方が、いつもと違ってすっきりしなかった。話し声が聞こえて、目を開けると、テレビがついていた。居間のこたつで寝てしまったらしい。壁の時計へ目を動かす。時刻はいつも通り六時前だ。起きなくては。体を起こそうとしたが、何か重たいものが巻きついて、うまくいかなかった。首をひねって反対を見ると、先生に抱きすくめられていた。

思い出してきた。先生(と以蔵)の晩酌を見張ろうとして、早々に眠り込んでしまったのだ。案の定先生は飲みすぎてこたつで寝てしまったらしい。顔にかかるあったかい息に、まだ少し酒の感じが残っていた。こたつの向こう側から以蔵のいびきも聞こえてきた。

素振りの時間、なのだけれど。無理やり抜け出たらきっと先生を起こしてしまう。お休みの日は起こさないのがルールだ。それにこうやってぎゅっとされるのは久しぶりで、うれしいような恥ずかしいような変な気分で、でも心地よくて離れがたい。もそもそと体を半回転させ、そうっと先生の方を向く。

「ん……? …………まだ、寝てなさい……」

首の後ろから撫で下ろされた手が、ぱたんぱたんと眠たそうなリズムで背を叩く。

…………素振りは後でもいいか。あっさりとスケジュールを上書きした新兵衛は、先生のもこもこした部屋着に顔を埋めた。先生のにおいを吸い込む。耳たぶを、ゆっくりふにふにされている。瞼がまた、とろんと重くなってくる――――。

パシャリと唐突な音が響いて、新兵衛は二度寝から覚めた。

もこもこの部屋着から顔を上げる。こたつの角の向こうで以蔵がスマホを眺めていた。新兵衛と目が合うと酒に焼けた声で、こりゃえい値がつくぞとにんまり笑った。

たなかくんとお年玉

「あけましておめでとうございます」

「おめでとうございます‼」

「今年の干支は何だったかな」

「うさぎです‼」

正解だ、と満足げににっこりして、先生がポチ袋を取り出す。新兵衛は両手を恭しく差し出す。まるまるとした仔うさぎの描かれた小さな封筒が手の上に乗る。先生の描いた、世界に一羽だけのうさぎだ。宝箱には去年の虎もちゃんとしまってある。

「先生♡ うさぎでぇす♡」

隣で変に高い声を出す男の膝に、真似をするなと拳骨を打つ。

「はい、以蔵も」

「うおっ、えいが⁉ いやぁすまんの~♡」

仕方なくといったポーズで先生がもう一つのポチ袋を取り出す。以蔵がうきうきと手を伸ばす。新兵衛は信じられない目でそれを見つめた。大人なのにお年玉をもらうのか、こいつは? そもそもこいつは本当に大人なのだろうか? 片付けもせず、ハンバーグ寿司と唐揚げとポテトを頼んで、新兵衛のグレープ味の歯磨きを勝手に使っているこいつが?

「先生、以蔵は……なんで以蔵に、お年玉をやるんですか?」

「なぜって……そういえば以蔵、いくつになる? お前……」

「先生♡ さっき言うたやつ、送っちょいたき♡」

ニヤついた目配せに、先生が急いでスマホを開く。口元をほころばせる。どうやら新兵衛の預かり知らぬところで、以蔵は以蔵なりに先生の役に立っているらしい。それが全く面白くなくて、新兵衛は口を尖らせた。

たなかくんとマメ

「ほうじゃ、こいつ手にマメができちゅう」

以蔵が言い出した時、新兵衛は三杯目のお汁粉をよそってもらったところだった。

「どれ、見せて……ああ、本当だ。毎日頑張っているものな……痛い?」

左手の小指の付け根、ぷくっとした水ぶくれを先生が触る。押されると少し痛かったけれど、大したことはないから首を横に振った。先生の左手にも、小指と薬指の付け根に固くなったたこがある。マメが何回も潰れてああなったらしい。鍛錬のたまものという感じがして、すごくかっこいい。早く同じ手になりたかった。

「処理してしまおう。この前みたいに稽古で破れるとしばらく痛むから」

こたつを立った先生が、絆創膏とアルコールティッシュ、それに安全ピンを持って戻ってくる。針を出して、先端をアルコールで拭き上げる。あの針で一体、何をするのだろう。

「キャーッ注射じゃあ、痛いぞ~」

よさんかと以蔵が叱られて、いい気味だった。しかし注射? ということは――

「すぐ終わるからね」

手首をがっちり掴まれる。丁寧に拭われた水ぶくれに、冷たく光る針先が、ツンと当たる。予防接種の注射針の痛みを思い出して、ぎゅっと息を止めた。

ぷつり、皮に穴があいた。注射ほど痛くなくて油断したところに、ティッシュを当ててぎゅっと潰されて、いっ、と声が出てしまった。恥ずかしかったけれど、痛かったねと絆創膏を貼ってもらうとそこだけぽかぽか温かくなったような、不思議な感じがした。

こんまい頃はわしもよう水抜いてもろうたき、一緒じゃのうと先生そっくりの竹刀だこを見せられるまで、そのぽかぽかはずっと続いた。

たなかくんと獅子舞

二礼二拍手。視線を切らない剣道の礼とは違って、目をつむって深く頭を下げる。家で先生と練習した通り、ちゃんとできた。大会で優勝できますように。以蔵の新しい家が早く見つかりますように。考えてきた願い事を頭の中で急いで唱えて隣を見ると、先生はまだ目を閉じて手を合わせていた。唇がかすかに動いているが、声は聞こえてこない。見てはいけないものを見てしまったような気がして、慌ててもう一度正面に向き直り目をつむった――――先生のお願いが、全部かないますように。

参拝を済ませて参道に戻ると、真っ赤な狛犬のような顔をした不審な奴が金の歯並びをかちかちさせて周囲を威嚇し、くねくねと暴れていた。新兵衛は先生の前に出た。怪物じみた風体ではあるが、よく見ると布を被った何人かの人間らしい。緑の布からぬっと突き出した黒い脚が案外細いことを確認し、勝ち筋の目処をつけた新兵衛はほっと息を吐いた。

「獅子舞だ」

脇に手を差し込まれ、すっと体が浮く。足がぶらぶらしたまま、ずんずん赤顔の怪物に近づいていく。反射的に暴れかけたものの、両胸に回っている手袋の指先が先生のものであることに気づき、慌ててじっとする。びかびか光る大きな歯が、目の前に迫る。ぐわっと口が開いて、――――がぶり。新兵衛は、敬愛する先生の手によって、変な怪物のエサにされた。

「いやすまん、つい……獅子舞に頭を噛まれると、頭が良くなると言われていてな」

憮然としている新兵衛に、先生があんず飴を買ってくれた。以蔵はヒイヒイ笑って紙コップの酒をすすっている。絶対に自分よりあいつが噛まれるべきだと、甘酸っぱい飴をかじりながら新兵衛は思った。

たなかくんとおみくじ

新年早々、初詣の御神籤で凶を引いてしまった。余計なことをするな、調子に乗るな、立ち止まってよく考えろ――というような戒めが書かれてあった。

年が明けてまだ半日と少々にもかかわらず既に思い当たる節があり、少しばかり後ろめたい心持ちになる。つい先刻、偶然見かけたたいそう立派な獅子舞に興奮するあまり、何の説明もしないまま新兵衛を捕まえ、獅子舞の前へ差し出して頭を噛ませ、怖がらせてしまったばかりだった。あれこそまさに、余計で調子に乗った振舞いだったといえるだろう。

「なか……」

腰の辺りで小さな声がした。赤毛のつむじが、広げた籤を覗き込んでいる。細かく折り畳まれた紙を広げるのに邪魔になって急いで脱いだのだろう、毛糸の手袋がブルゾンのポケットからはみ出して、今にもこぼれ落ちそうに揺れていた。

「中吉だね」

中くらいの良いことがあるって意味だと訳してやる。書きぶりが違っているだけで、内容としては自分の引いたものに近い、機を見て行動せよというようなことが書かれていた。失せ物注意とあったから、気をつけなさいと手袋を押し込む。

「ほんでこれが大吉じゃ、どでかいえいことがある……見てみぃ、勝負◎負けなし退くな、金運◎大型収入あり! これは正月金杯が呼んじゅうぜよ」

「馬でなく、以蔵の勝負運だろうこれは……二月の鏡新杯が楽しみだな」

大吉を見せびらかしに来た以蔵が鼻根に皺を寄せる。試合は嫌いでないくせに、わざとこういう顔をするのだ。

以蔵の大吉と、自分の中吉とをしげしげ見比べていた新兵衛が顔を上げた。

「先生のは、なにきちでしたか?」

冷たい風で鼻の頭が赤らんでいる。誤魔化しても仕方ないので、吉ではなく凶だったと素直に答えた。

「でも凶もそう悪いものじゃない、気が引き締められるし――ああやって結んで帰れば、悪い運勢をお宮に置いて帰れるとも言われているしね」

売り場からほど近くの松には、実際、白藍の紙片が鈴なりになっていた。手近な枝はほとんど埋まってしまって、結べる場所は残り少ない。ほら、こんなに結んである、と示すと、曇っていた顔が少し和らいだ。結んであるものが全て凶の籤とも限らないが、それは今知らなくてもいいだろう。

肩車をして、届く限りの一番高い枝に結んでもらった。ずしりと身の詰まった、腰にくる重さだ。機嫌取りに買い与えたあんず飴の香りがふわふわ漂う。できましたと言うので地面に下ろすと、もつれた髪に松葉が絡んでいて、化け損なった仔狸を思わせた。

◆

三が日の間はお籠りを満喫できるようにと、瑞山は綿密な計算をした上で年末の買い出しを済ませていた。以蔵が転がり込んだことにより、多少の狂いが生まれることも想定し――そもそも以蔵は甘味にさして関心がなく、盗み食いをするとしたら酒のアテになるものだが――余裕を持たせた備蓄を用意してあった。しかし。

――――自分自身がこれほどひどい気紛れを起こすとは、思い至らなかった。

この辺りをこたつでごろごろしながら食べたくなるだろうと予想して、ハーゲンダッツと雪見だいふくはたっぷり、買える限りのフレーバーを取り揃えてあった。そして実際、食べたくなって食べたし、食べさせた。だが、正月も間もなく三日目に入ろうとしている今、体が求めているのはそれらではなかった。

途方もなく、パリパリの皮を舌でふやかして貪りたい気分だった。

「チョコモナカジャンボ……」

「食いたいが? コンビニならついてくぜよ」

こういう無軌道な衝動を、全く止めようとしてこないのは以蔵の良いところだ。ついでに何か買ってもらおうという魂胆なのだろうが、ぐっすり眠っている新兵衛を一人にするわけにもいかない。ぶうたれる以蔵に留守番を任せ、瑞山はコートに袖を通し、マフラーを巻いて玄関を出た。

きりりと冷えた空気に首をすくめる。こんなに寒い中わざわざアイスクリームを買いに行くなんて、まるきり馬鹿のやることだ。しかしこういう馬鹿を時々はやらないと、不思議と肩が凝って自分が自分でなくなるような、むずむずした気分になるものだ。御神籤の諫言を全く守れていないなと自嘲する。白い息が夜闇に吸い込まれて消えていった。

深夜仕様の点滅信号を横目に、横断歩道を渡る。手先が冷たい。無精せず手袋もすれば良かったと少し後悔しながらコートのポケットに手を突っ込む。冷えた指の先に、かさりと何か、紙の感触があった。

「……?」

折り畳まれた小さな紙だ。コートのポケットへ、レシートを雑に突っ込むことはあっても畳むことはない。形状から真っ先に思い浮かんだのは御神籤だが、神社で結んできたはずで。

歩きながら取り出してみると、それはまさしく御神籤サイズに畳まれた、ノートらしき紙の切れ端だった。街灯の下で立ち止まり、かじかむ指で広げてみる。

大きち あんまん◎できたてあつぁつ

赤鉛筆の朱色の線で、丁寧に書かれた大ぶりの字。紙面に収まりきらない気配を感じて焦ったのか、最後の「あつ」が小さく縮こまっている。大きな二重丸は特に餡饅運(?)が最高という意味だろうか。瑞山が凶を引いたことを気にして、わざわざノートを切って大吉の籤を作り、ここに忍ばせておいてくれたのだ。そういえば机に向かって何かこそこそ作業をしていた。こたつでやったらと声をかけても首を振っていたのはこれだったのか。締まらない笑みで頬が溶けそうになる。しかし、思いがけない贈り物はこれで終わりではなかった。

左のポケットからも一つ、コンビニでの会計時に財布の隙間から一つ、帰る前に表情筋を落ち着けようと外の灰皿で開けた煙草の箱からもう一つ出てきて、瑞山は一躍、四連続で大吉を引き当てた豪運の男に成り上がっていた。

大きち みみ◎いつでもさわれる

大キち すたば◎うりきれてない

大きち しごと◎やすめる

餡饅運、耳運、スタバ運、仕事運の四つが最高値に達した豪運の男は、煙草を結局ひと口喫っただけで灰皿に入れた。表情筋はもう、どうにもならん。短い家路を引き返す足が少しずつ早くなる。ポケットの大吉たちがかさかさと指にじゃれつく。ケース内に残っていた中華饅を全て買い占めたビニール袋から、ふくふくとした甘い湯気が香るようだった。

たなかくんと雪遊び

日曜日、まだ日も上らず薄暗い六時過ぎ。新兵衛がいつものように竹刀を握って表へ出ると、一面まっしろく雪に覆われていた。

数センチほどだろうか。天気が良ければすぐとけてしまいそうな、申し訳程度の積雪だ。それでも新兵衛は興奮した。雪がちらついても積もることはほとんどないこの町で、地面が白く覆われているところというのを、新兵衛はたぶん初めて見た。しかも早朝ということもあり、まだ誰の足跡もないまっさらな新雪だ。どきどきしながら積雪の端にスニーカーの右足を乗せると、さくっという小さな音を立てて沈んだ。足を持ち上げてみると、滑り止めの複雑な模様が雪に転写されていた。

うれしくなって、さくさくと足跡をつけて歩いた。まっしろの地面に新兵衛の足跡だけが残っていった。後ろ歩きをしてみる。足下から足跡が生まれてくるのがよく見えて面白い。夢中で見ていると、縁石に足を取られて尻餅をついてしまった。慌てて立ち上がる。尻の跡と、手の跡がくっきりと雪に残った。

誰にも見られていなくてよかった。不本意な跡のついた部分の雪を手でかき回してごまかした。冷たい雪は手に触れると少しだけとけて、冷たい氷水になって、手を濡らした。全部がとけてしまうわけではなくて、固めると団子ができた。ちょっぴりつぶれた、いびつな形の白い団子は、先生の好きなおもちのアイスになんとなく似ていた。

もっと似せられるような気がして、もう一つ作った。思ったようにいかず、もう一つ。偽物だいふくが縁石の上に並んでいった。五、六個作ったところで、脇に挟んでいた竹刀を落としてしまった。ほとんど音を立てず雪の上に転がった竹刀を見て、ようやく新兵衛は我に返った。そうだ、自分は素振りをしに出てきたのだった。すっかり忘れて雪に夢中になったりして、ばかみたいだ。子供っぽい行動が急に恥ずかしくなって、新兵衛は濡れた手をズボンの腿でごしごし拭いた。

◆

メニューを全て終える頃には東から朝日が差しはじめ、積雪がきらきらと白さを増すようだった。体は温まってぽかぽかしていたが、足さばきを繰り返すうちにとけた雪水の染み込んでしまった靴の中はひどく冷たかった。跳躍素振りの踏み込みでしぶきが飛んで、ズボンの裾も濡れていた。

郵便受けの新聞は、雨の日と同じに薄いビニールがけの姿で配達されていた。それをお盆にして、一番よくできた偽物だいふくを持って帰ることにした。せっかく上手にできたから、先生に見てもらいたかった――何も言わなければ、ちゃんと素振りをしてから作ったものだと思ってもらえるだろう。ぽってり、もっちりとした本物と違って、雪の偽物はビニールの上でつるつると落ち着かなく滑り、落とさぬよう歩くのに少し難儀した。

新聞から小皿の上に移すと、偽物だいふくは急に自分のことを食べ物だと思い始めたような顔をした。ラップをかけてみるとますますそう思い込んだようだった。満足した新兵衛は小皿を冷蔵庫にしまって、ついでに牛乳を自分のマグに注いで立ったままごくごく飲んだ。

「おはよう」

急に後ろから声をかけられ、びくっと体が跳ねた。

まだ少し眠たそうなお顔の先生がキッチンの入り口に立っていた。

「おっ、おはようございますっ」

「外、積もってた? 夜に結構降ったようだったが」

先生はゆったりとした二歩でキッチンに入ってきた。食洗機の扉を引いて、がちゃがちゃと朝食用の食器を取り出しながら暇な左手で新兵衛の耳をするりと撫で、やさしくつまむ。ちょうどいい高さにあるせいなのか、先生は新兵衛の耳を触る手癖があるのだ。新兵衛もすっかり慣れていて、いつもは全く、いやではないのだけれど――今日はなんだか、熱いような痛痒いような、ぴりっとする違和感があった。

「ッ、」

「あれ、耳、どうした?」

大きな手のひらが頬っぺたを包んで、顔を上向かせる。もう全然眠たくなんかなさそうな目が、まっすぐ新兵衛を見下ろしていた。何もした覚えはないが、耳が変になっているのだろうか? そろそろと手を伸ばして自分で触ってみると、やっぱりちくちく、じんじんとしている。

「手もじゃないか。しもやけか」

言われてはじめて、両手の甲から指にかけてが熟れすぎた柿みたいに真っ赤に腫れているのに気がついた。さっきまでは普通だったのに。『も』ということは、耳もこんな具合になっているのか。

朝食の支度を中断し、先生は新兵衛の赤い手を引いて居間に連れていった。掛けなさいと言われて食卓の椅子を引いて座る。先生は棚から取ったチューブの裏書きを目を細めて眺め、それから蓋を開けた。先生がときどき手に塗っているクリームだ。

「冷え込んだからな……耳当てを買おうか? 素振りの時は邪魔になるかな」

耳と、手と、足の指にも、先生がたっぷりとクリームを塗りこんでくれて、新兵衛は注文の多い料理店で食われかけた客の男みたいにべたべたになった。

「なんじゃあ、しもやけか? どうせ雪にはしゃいで遊び回っちょったんじゃろ、犬コロみたく」

いつの間にか目を覚ました以蔵が、こたつの天板にだらしなく頬をつけてあくびをする。そっちこそムク犬みたいなもじゃもじゃ頭のくせに。こたつから立ち上がりもせず手近にあったみかんの皮を剥き始めた以蔵を横目に睨みつつ、しかし新兵衛は内心、痛いところを突かれて少し気が沈んだ。自分が一人でばかみたいに雪いじりをしていたせいで、たくさんしもやけをこしらえて先生に迷惑をかけてしまったというのは、ひとつの事実ではあった。こうなるともう、冷蔵庫の偽物だいふくも見せない方が良いような気も――――

「何を言う、雪が積もったらはしゃぎ回らんと雪に失礼だろう。解ける前に遊ぶぞ」

しかし先生は、凛々しい横顔でそう言い放った。

「はぁ~? このひンやいのに?」

「お前だって昨夜は雪見酒だのとわざわざ窓を開けて……」

「アーアー、記憶にございません~ッ」

「新兵衛は濡れた服を着替えて、靴下も履いてきなさい」

「……! はい!」

先生と雪遊びができる。先生は雪で遊ぶのをばかみたいとは思わないのだ。先生が雪で遊ぶのだから、新兵衛だってそうするのが当然だ。新兵衛はすっかりうれしくなって、椅子から勢いよく飛び降りた。しもやけの足先がじんとしたけれど、それすらも小気味よく感じるほどだった。

着替えを取ってきたら、先生にだけこっそり、新兵衛の作った偽物だいふくを見てもらおう。居間を飛び出す新兵衛はきっと、尻尾があればちぎれんばかりに振っていた。

たなかくんとバレンタイン

今年は、バレンタインのチョコを新兵衛ちゃんにあげることにした。

去年までは、ママが作るのを手伝って、パパとお兄にあげるだけだったんだけど。学校にはお菓子持ってっちゃダメだけど、道場に持ってくのは大丈夫だし。男子はチョコをもらったらうれしいみたいだし、新兵衛ちゃんはきっとお菓子が大好きだと思うし。だって、手ぬぐいがいつも甘いものの柄だから。プリンとか、クリームソーダとか、ビスケットとか。一体どこで買ってるんだろう。

新兵衛ちゃんは、剣友会のお友達だ。ひとつ下の一年生だけど、私よりもちょっとだけ背が高い。体重も絶対に私より重い。足なんかすごくて、四年生のお兄と同じサイズの靴をはいている。

低学年の子は道場には少ないから、稽古も練習試合も、新兵衛ちゃんによく当たる。声がすっごく大きいのと、踏み込みもダァン!って音がして、お兄とか他の子と違うから、最初は怖かった。それに、今はもう大丈夫なんだけど、最初は小手打ちが下手くそでめちゃくちゃ痛かった。

新兵衛ちゃんと小手練習をやって、力まかせの打ち方が痛すぎて泣いちゃって、やめになったことがある。新兵衛ちゃんは不満そうだった。稽古がきついのは皆同じなのに、泣くなんて弱いって思ったんだろう。

腕がどんどん変な色になって、次の日になっても、その次の日になってもなおらなかった。ちょっと暑かったけど長袖を着て学校に行った。剣道は休んだ。二週間くらい休んで、色は普通になって、ママがもう行きなって言うから、しぶしぶ道場に行った。そうしたら新兵衛ちゃんが走ってきて、金の折り紙の、半分の半分に折ったのをくれた。開いてみると、お手紙が書いてあった。

こてがいたくしてごめんなさい。

いたくないよおにするからまたけいこきてください。

もう来てるじゃんって私は言った。本当は、レアな金色をくれた新兵衛ちゃんは真剣に謝りたいんだってわかったし、うれしかったんだけど、うまく言えなかった。新兵衛ちゃんはぷいっとそっぽを向いて以蔵くんの方に走っていった。以蔵くんは土曜日だけ来ている、生徒なのか先生なのかよくわからない人だ。高校生くらいに見えるけど、この前タバコを吸っていた。不良なのかもしれない。

その以蔵くんがずんずん歩いてきて、私の前にしゃがんで言った。

「こないだは散々じゃったのぉ……打突の締め方練習したき、もう痛うせんき一緒に稽古しちゃってくれんか? あれでも反省しちゅう」

本当に新兵衛ちゃんの小手打ちは痛くなくなっていた。それだけじゃなく、前よりずっときれいな、速くて鋭い打ちになっていた。いっぱい練習したんだとわかった。えらいなあと感心した。二年生の私がずるずる休んでいる間に、一年生の新兵衛ちゃんはいっぱいいっぱい小手打ちをやったのだ。以蔵くんに見てもらったのかなあ。あの人、型はきれいだけど教え方があんまりだから大変だったろう。

それから私も、前より練習をがんばるようになった。一年生ががんばってるんだから、負けちゃだめだと思った。そうしたら夏の大会で三回も勝った。新兵衛ちゃんは始めたばかりなのに優勝するつもりだったみたいで、でも途中で負けちゃって悔し泣きをしていた。二学年ずつで分かれているから、一年生が負けちゃうのは仕方ないんだけど、そういうのはわからないらしい。声をこらえて顔を真っ赤にして泣いていて、私に気がつくと走って逃げた。三位だったのに、表彰式に出ないで、体育館の隅で審判の服を着たおじさんに抱っこしてもらっていた。手がだらんとしていたから、泣き疲れて寝ちゃったんだと思う。

新兵衛ちゃんのことはもう怖くなかった。かわいい弟みたいに思っている。バレンタインはチョコマフィンを作った。ママが言うから他の子や先生の分も作ったけど、新兵衛ちゃんに一番大きいのをあげた。新兵衛ちゃんはバレンタインを知らなかったみたいで、きょとんとして、においをかいでいた。

◆

道場に行ったら何人かの男子がお菓子やシールをくれて、ホワイトデーというものを初めて知った。バレンタインのお返しが後からもらえるものだとは思っていなかった。思いがけないたくさんのプレゼントにほくほくしたけど、新兵衛ちゃんは何も持ってこなかった。よくわかっていないみたいだったし、そもそも私もわかってなかったし、仕方ない。そのままいつも通りに稽古が始まった。

稽古が終わるころ、新兵衛ちゃんのおじさんが迎えに来た。おじさんは新兵衛ちゃんに全然似ていない。背が高くて、芸能人みたいな顔をしていて、髪も赤くない。竹刀を持つと声がすっごく大きくなるところだけ似ているかもしれない。師範が来られない日に代わりに教えに来てくれたことがあるのだ。大人の稽古は時間が違うから見たことがないんだけど、以蔵くんが言うには鬼強いらしい。

おじさんは小さいつるつるした紙袋を持っていた。新兵衛ちゃんは防具をがちゃがちゃ片付けて、おじさんのところに走っていった。新兵衛ちゃんの隣の棚に防具をしまって、帰ろうとすると、今度はこっちに新兵衛ちゃんが走ってきた。

つるつるした紙袋を、私の方に突き出す。思わず受け取る。おじさんが持っていた時はすごく小さく見えたけど、こうしてみると、思ったより大きい。後から歩いてきたおじさんは、急に片膝をついて、紙袋を持つ私の手を両手でぎゅっと握った。

「先日は美味しいマフィンをありがとう。これからもうちの新兵衛をよろしく頼む」

――――思い出すとまだどきどきする。大きい手にやさしく包まれた感じがまだ残っている。稽古の後だったから、私の手は絶対に小手臭かったはずで、それがおじさんの手についちゃったかもしれないと思うと、泣きそうなくらい恥ずかしかった。

つるつるの紙袋の中身は、かわいい色をした小さいハンバーガーみたいな形のお菓子だった。マカロンっていうんだって。名前もかわいい。もったいなくて食べたくなかったけど、賞味期限が切れちゃうってママが言うから、ピンクのを食べた。かりっとして、ねちっとして、食べたことない甘酸っぱい味がした。芸能人はいつもこういうお菓子を食べているのかもしれない。結局その日はおじさんとマカロンのことばっかり考えて、全然眠れなかった。

次の土曜日、わざと片付けをのろのろやって、大人の部が始まる時間まで道場に残った。新兵衛ちゃんも残っていた。以蔵くんは大人の稽古にも出るみたいで、防具を片付けないでそのままにして、ウォータージャグに水を汲みに行った。

おじさんの道着は上下とも紺だった。入り口でぴしっと一礼をして、走ってきた新兵衛ちゃんをちょっと撫でて、私を見るとにこっとした。顔がかあっと熱くなったけど、ぺこっと頭を下げた。

大人も増えてきて、帰るのが遅くなるとママに怒られそうだから、仕方なく道場を出ることにした。新兵衛ちゃんは荷物置き場になっている観覧席の一番前にちょんと座って、大きなおにぎりをまくまく頬張っている。このまま見学するらしい。

私が戸口で礼をしたとき、おじさんは防具を揃えて立ち上がったところだった。面の上にかけられた手ぬぐいは、おいしそうなホットケーキの柄だった。

ハイジロー

Link

Message

Mute

ハイジロー

Link

Message

Mute

ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

ステキと思ったらハートを送ろう!ログイン不要です。ログインするとハートをカスタマイズできます。

ハイジロー

ハイジロー